Future of Work 2050:仕事の未来 〜働く意味を再設計する

労働力不足:足りないのは“人”ではなく“仕組み”である

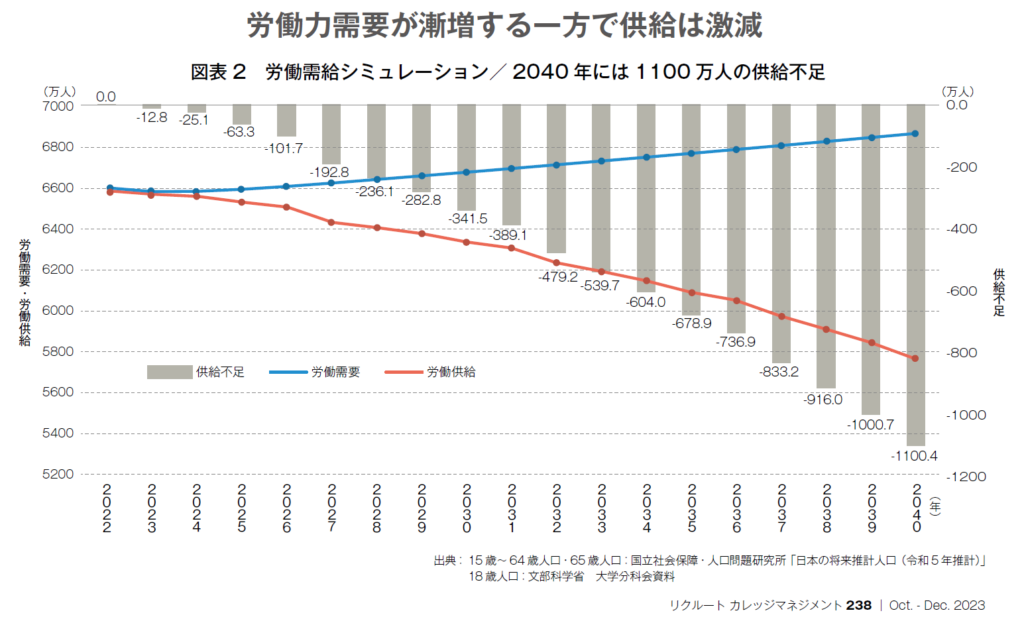

日本では2040年には、1100万人の労働力が不足すると予測されている1。これは、近畿地方の就業者数に匹敵する規模であり、単なる一時的な人手不足ではなく、まさに国家規模の供給制約である。この事態を引き起こしているのは少子高齢化だけではない。働く世代の総数が減る一方で、介護や保育といった生活支援の需要はむしろ増加しているからだ。

出典:リクルートワークス

国立社会保障・人口問題研究所の予測では2、15年後の2040年には日本の総人口が約1億人を下回るとされている。特に生産年齢人口(15歳から64歳)の減少が顕著で、これに伴い労働力不足が深刻化している。注目すべきは、85歳以上の人口が急増する一方、65〜84歳の人口は横ばいという点である。これは「高齢者の高齢化」という新たな局面に突入することを意味し、生活を支える人材の供給力が劇的に低下することを示している。

この構造に拍車をかけているのが、家庭内で担われてきた育児や介護といった無償労働(シャドーワーク)の外部化である。かつて祖父母や地域コミュニティが担っていた役割が、都市化と世帯の核家族化・さらに単身化が進むにつれ、保育士や介護士といった専門職に委ねられ、それが新たな労働需要として顕在化しているのだ。

加えて、世界的にも高齢化の波は加速している。韓国では2040年には高齢化率が日本を超える見通しであり、ヨーロッパではイタリアやドイツがすでに深刻な労働力不足に直面している3。フィンランドでは高齢者の就労促進を国家政策として掲げ、定年後も学び直しを支援する制度が導入されている。つまり、日本だけが特異な状況にあるわけではなく、むしろ日本はこの課題解決における実験国家となっているとも言えるだろう。

出典:国立社会保障・人口問題研究所「世界の将来人口推計)

労働市場の分水嶺──「意味」と「自律」がカギになる

リンダ・グラットンがベストセラーとなった『ライフ・シフト』で示したように、人生は「教育→仕事→引退」という三幕構成から、複数の学びと働き、休息が交差するマルチステージの構造へと変化している。仕事はもはや定年までの生活の一部ではなく、生涯にわたって付き合うパートナーのような存在となっているのだ。

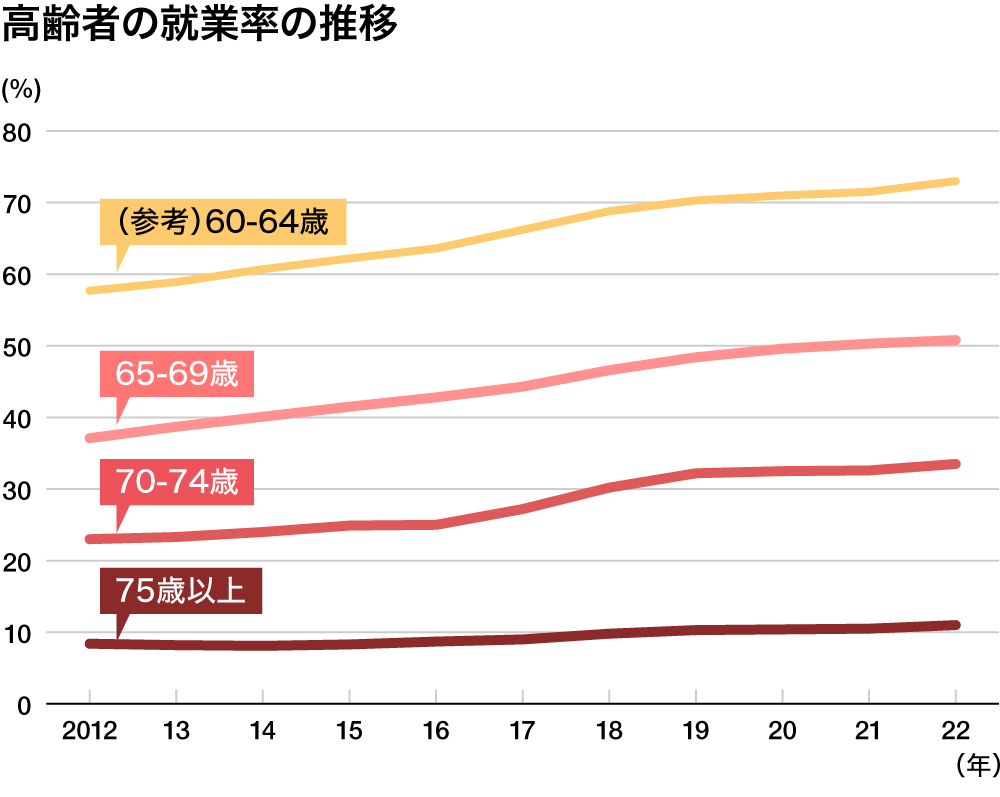

実際、65歳以上の高齢者就業率は年々上昇している。総務省の「労働力調査(2023年)」によれば、65~69歳の就業率は約50.8%、70~74歳でも32.0%に達しており、75歳以上でも10.7%が働き続けている。これは過去最高を更新しており、日本の就業構造が「年齢の壁」を乗り越えつつあることを示している。すでに定年リタイアをしている時代ではないのだ。

出典:総務省 労働力調査(2023年)

興味深いのは、「働きたい高齢者」は必ずしもフルタイムや高収入を望んでいるわけではないという点である。内閣府の調査によれば、多くの高齢者は「週に2~3日」「1日4~5時間」の就労を希望しており、「社会との接点を持ちたい」「誰かの役に立ちたい」という内発的な動機が就労の背景にある。

このように、仕事が生活の糧であると同時に「存在意義」を確かめる装置としても機能し始めている。年齢に関係なく誰もが役割を持ち、社会と関わり続けられる姿──すなわち「生涯現役社会」こそが、これからの仕事の未来像を象徴する概念となるだろう。

この構造のなかで求められるのは、キャリアの自律的設計である。誰かに与えられた仕事ではなく、自らが意味づけ、選び取る仕事こそが人を動かす原動力となる。そして、その「意味」は金銭報酬だけではない。社会貢献感、仲間とのつながり、自分の成長といった心理的・社会的報酬が、持続可能な労働参加のカギとなる。

デンマークでは「働きがい」を重視した政策が進められており、週4日労働制やフレックスタイムを取り入れた自治体も増えている。また柔軟な雇用環境と強力な社会保障を組み合わせた「フレキシキュリティ」と呼ばれる制度を導入している。企業側は状況に応じて比較的自由に雇用調整(解雇・採用)が可能である一方、労働者は失業時でも手厚い社会保障を受けられ、安心して再就職活動や職業訓練に取り組める。この仕組みにより、働き手は安定性を感じながら積極的に新しい職業に挑戦できるなど、仕事を通じて人生を豊かにするという意識が、社会全体に浸透している。

日本でも同様に、キャリアの中に意味を見出す人が増えており、副業、パラレルワーク、越境経験など、自律的にキャリアを構築する人が若い世代を中心に拡大している。また日本の70歳男性の約半数が何らかの形で働いている。だが、その多くはフルタイムではなく、パートタイムや自営での活動であり、量的には補完的な位置づけだ。だからこそ、仕事の質的転換、すなわち“楽しく・無理なく・意味のある働き方”への移行が不可欠なのだ。

現場起点のテクノロジー活用が未来を切り拓く

いずれにせよ生産年齢人口の減少加速は避けられない。特に需要の増加するサービス業などのエッセンシャルワーカーの人材不足はすでに顕著である。その中で、最大の打ち手はテクノロジーの活用による「現場の省力化」と「無理・無駄・ムラの削減」である。

小売業・飲食業でのセルフレジはすでに幅広く普及しつつあるが、例えば、すかいらーくのネコ型配膳ロボット導入は、単なる機械化ではなく、現場のKPI(片付け時間の短縮)を基にした徹底的なプロセス再設計の成果である。また、くら寿司の「ビッくらポン!」(テーブル備え付けの「皿回収ポケット」に、食べ終えたお皿を5枚入れるとスタートし、「あたり」が出ると特別な景品がもらえるサービス)に象徴されるように、顧客参加型のプロセス設計は、消費者の行動を自然に巻き込み、生産性と満足度の両立を実現している。

すかいらーくのネコ型配膳ロボット

このような事例に共通するのは、トップダウンではなく、現場に精通した“参謀”の存在だ。現場を熟知した店長や技術者が主導することで、テクノロジーの導入は人材代替コストとしての「負担」ではなく、価値を生み出す「支援」へと転換される。

この考え方は日本だけのものではない。海外では、シンガポールが全国の高齢者施設に自律走行型の清掃・搬送ロボットを導入するなど、国家レベルでのテクノロジー活用が進む。エストニアでは行政手続きの99%がオンラインで完結する「デジタル国家」としてのインフラ整備が完了しており、公共サービスの省力化の最前線を行っている。省力化はハードウェアだけではなく、ソフトウェアやSaaS、クラウド型サービスの導入によっても実現可能である。重要なのは、テクノロジーを目的化するのではなく、現場の困りごとから逆算して導入するという姿勢だ。

フィンランドでは、高齢者向けサービスを支えるロボティクスと、地域コミュニティによるサポートネットワークが組み合わされており、高齢化先進国ならではの人的・技術的なハイブリッドモデルが発展している。また、シンガポールや台湾などでは、公共政策と連動したスマートケアシティ構想が本格稼働しており、高齢者も住みやすい街づくりが働き方の多様性にも影響を与えている。

「働く」の再定義──仕事以外の活動にも光を当てる

注目すべきは、正規雇用だけが“働く”ではないという視点である。リクルートワークス研究所が「ワーキッシュアクト」と名付けた働き方は、趣味や地域活動、娯楽など、日常の延長にある社会貢献行動を含めた新しい仕事の仕方を示している。例えば、地域の「パトラン」と呼ばれる見守りランニングのような活動は、無償のボランティアではなく、“楽しく・ラクに・役に立つ”社会参加の一形態である。

フィンランドでは「コミュニティ・ケア・パートナー」という制度があり、退職後の高齢者が近隣の困りごと支援に対して少額の謝礼を受けながら社会参加している。特にこの制度の特徴は、高齢者自身が「支援する側」となり、自宅周辺に住む高齢者や障がい者など、近隣住民が抱えるちょっとした困りごと(買い物、散歩の付き添い、話し相手など)を手伝うことだ。活動に参加する高齢者には、「謝礼」として小額の報酬が支払われるが、収入目的というよりも、社会的役割の再獲得、孤独感の解消、地域コミュニティの強化を主な目的としている。

これは高齢者が“受け手”ではなく“提供者”として地域の中に位置づけられる仕組みであり、地域や組織ではなくあくまで個人が主体となっているが、日本の飛騨市での支え合いヘルパーやあんきねっとの制度など高齢者福祉の取り組みにも通ずる点が多い。このように、仕事と非仕事の境界は曖昧になりつつある。むしろ、複数の役割を持ちながら社会に関わるというスタイルこそ、今後の標準となっていくだろう。

日本的な定年制度は高齢者の就労に制約をもたらしてきたが、高齢化と労働力不足の時代には、働ける人誰もが求められるはず。働くとは、もともと「側(はた)を楽にする」が語源という話があるが、働くとは、誰かの役に立つことである。この原点に立ち戻れば、年齢に関係なく誰もが「仕事人」としての尊厳を持てる社会を築くことが、超高齢化社会における最も重要なイノベーションなのではないか。

また世界的に、社会課題解決を目的としたNPOや非営利組織で働く人口が増加している。欧州ではオランダが非営利セクターの割合が14.4%とトップで、米国では非営利セクターでの雇用が労働人口全体の10%を占め、製造業・小売業に次ぐ3番目の就業規模になっている。近年は社会的企業や非営利組織への就労を希望する人が増え、社会課題解決型の働き方がトレンドとなっている。

日本でも非営利団体(NPI)の従業者数は2004年に約490万人(フルタイム換算約430万人)と推計され、社会貢献や働きがいを求めてNPOやソーシャルビジネスへ就労する人々が増えている。若い世代の人が多いのが特徴だが、社会課題の解決という目的志向の仕事のあり方は、シニア世代により貢献できる部分が多く、特に地方における地域社会貢献などの需要は非常に大きく、今後新たな仕事のあり方として躍進していくだろう。

組織の境界を超えて、社会全体で未来を設計する

少子高齢化が急速に進む中、企業単体ではもはや人手不足に対応しきれない。物流現場で人材が確保できなければ、取引全体に遅延が波及する。介護人材が不足すれば、訪問回数が減り、現役世代の家族が仕事を辞めざるを得なくなる。これは一社の問題ではなく、サプライチェーン、そして地域社会全体の課題である。

その中で求められるのは、組織の“矩(のり)”を超えた共創である。業界を横断した人材育成、行政と企業の連携、地域企業同士の支え合い。こうした仕組みが必要だ。都市設計もまた変化が求められる。急速に進む高齢単身世帯の増加に対応するには、公共交通や生活インフラが集約されたコンパクトシティの実現が鍵となる。また、高齢者の働く環境の多様化についても同様である。

オランダの都市アルメレでは、高齢者が自立した生活を続けられるよう設計された「アパートメント・フォー・ライフ」という住宅モデルが存在する。この住宅は、高齢者が必要とするケアを受けながらも、住み慣れた環境で生活を続けることを可能にしている。高齢者向けの「仕事付き住宅」を整備し、地域の園芸や子どもの見守りなどの活動を入居条件として組み込む実証実験が進められており、都市の在り方と仕事のあり方が連動する時代が始まっている。

日本でも変わる働き方、問い直される人生の設計図

日本の「仕事の未来」は、かつての終身雇用神話が崩れつつある中で、構造的な変化と個人の価値観の変容が交錯する過渡期にある。

かつて、サラリーマンという働き方は、安定と信頼の象徴であった。だがコロナ禍も経て企業のリストラや早期退職の募集が相次ぎ、40代後半〜50代のミドル世代を中心に「会社に居続けることのリスク」が意識され始めた。経済産業省のデータによれば、2023年時点で転職者数は過去最多の326万人に達し、特に30〜40代の転職が顕著である。大企業でキャリアを積んだ人材が、ベンチャー企業やスタートアップへと流れ込む潮流が強まっている。

また、副業や兼業を認める企業が増えたことも追い風となり、フリーランス人口も拡大し、副業・兼業マッチング・プラットフォームも急増している。ランサーズの「フリーランス実態調査2024」によれば、”フリーランス”(ここでは、副業をしたことがあるという定義)は約1,670万人と推計され、これは日本の労働力人口の4人に1人に相当する。働き方が企業に依存しない方向へと移行しつつあるのは明らかであり、会社という枠を超えて個の力で生きる選択肢が、もはや特殊ではなくなった。

日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少し続け、1992年には全人口の69.8%だったのが2040年には55%まで低下すると見込まれている。この現実は、企業側にとっては「人が足りない時代」にどう対応するかという経営課題を突きつける一方で、働き手にとっては「自分を選んでもらえる」立場に変わりつつあることを意味する。今は大きな時代の転換期なのだ。

加えて、急速なAIやロボティクスといったテクノロジーの進展が、ルーティンワークの自動化を加速させている。例えばChatGPTをはじめとする生成系AIの台頭は、事務職や文章作成などの定型業務を大きく変え、クリエイティブ職ですら変化の渦中にある。スキルの陳腐化がかつてなく早く進む時代において、「学び続けること」こそが唯一の安定といえるかもしれない。

一方、AIによる定型業務の代替が進めば、「人間にしかできない仕事」とは何かが再び問われることになる。例えば共感力、手仕事、直感、倫理観、そして物語を紡ぐ力。これらはAIがまだ代替しきれない領域であり、今後の働き方における中核を成す可能性がある。知識情報社会の中で生まれてきた、”ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)”と言われるホワイトカラーの管理職の役割やデスクワークなども大きく変質していくだろう。

こうした変化を前向きに捉えれば、これからの仕事は「企業に雇われる」から「自分をどう生かすか」への転換であり、一人ひとりが「働き方のデザイン」を求められる時代だといえる。

未来の仕事とはいわゆる「職業名」に収まるものではなく、「誰に、どんな価値を、どう届けるか」という問いに答える営みへと進化していく。自分の価値を定義し直し、テクノロジーと共創する力が、次代の働き手に求められる資質である。これからの働き方は、不確実性に満ちているが、同時に自由と選択肢に満ちたものでもある。自分の価値を自ら定義し、他者との関係性の中で提供していく。そのような「仕事観」の再構築こそが、これからの時代に必要な視点である。

仕事の未来は、自分たちでつくるもの

働く期間が生涯に伸びていく中、これからの仕事の未来は、若者やテクノロジーの話だけでなく、年齢を重ねた人々がどう生き、どう社会と関わり続けるかという問いと深く結びついている。高齢者を「支える対象」ではなく、「支える側」として捉え直す発想の転換こそが、真の少子高齢化対策であることがその一つだ。

仕事の未来は、決して暗い話ばかりではない。日本は高齢化の最前線に立つ国として、その課題解決における先進モデルを世界に示すチャンスを持っている。現場の声に耳を傾け、テクノロジーと人間の知恵を融合させ、誰もが自分らしく生きられる社会をデザインする。私たちは今、前例のない時代の転換点にいる。

「働くとは何か」「どう生きたいか」──この問いに向き合い続けることこそが、変化の時代を生きるための最大の武器となる。未来は、予測するものではなく、自分のたち意志と選択によって創り出すものである。