グレート・リセットは、「価値のリデザイン」から始めよう:ポストパンデミック時代のブランディング #1

Keisuke Konishi

本記事は、株式会社ニュースケイプ代表取締役・小西圭介によるDIGIDAY寄稿(2021/3/5)記事となります。

世界的なCOVID-19の惨禍を超えて緊急事態が『常態化』するとともに、社会回復の兆しもようやく見え始めてきた。しかしパンデミックはまた、二度と以前には戻れない不可逆的な変化を顕在化させてしまった。グローバル化した経済・社会システムの脆弱性が浮き彫りになり、気候変動などの環境問題が人類的な緊急課題として認識されるようになったからだ。

グリーン・ディールが経済危機からの回復の切り札として位置づけられ、欧米での数百兆円に上る国家的投資とともに、かつてないスピードで産業構造の転換が加速している。あらゆる国家や企業・組織が、もはや対処療法ではやっていけないと、社会システムやビジネスの価値創造の『グレート・リセット』(*1)を模索している。

*1グレート・リセット=2021世界経済フォーラム(ダボス会議)でのイニシアティブ

歴史を振り返ってみると、ちょうど100年前、5億人が感染し5000万人以上が亡くなったスペイン風邪のパンデミックが発生した。そして興味深いことに、その後の1920年代は、20世紀型の産業構造転換が一気に起こった、特異なイノベーションの時代として知られているのだ。

米国では「狂騒の20年代」(*2)と呼ばれるバブル経済が起こり、フォードの大量生産方式が産業を超えて拡大したことで、マス生産・消費社会の台頭を促した。映画やラジオ、そしてテレビといったマスメディア産業が離陸し、また、航空産業が孵化して人やモノの移動が大きく拡大していった。

*2「狂騒の20年代」=アメリカ合衆国の1920年代を現す言葉であり、社会、芸術および文化の力強さを強調するもの。

日本でも紡績や電気・化学など、日本を代表する製造業がこの時代に数多く生まれ、産業レベルのグレート・リセットが起こっている。危機を乗り越えるなかで、既存のシステムを超えた大きな価値の転換が起こり、社会変革とイノベーションが加速したわけだ。

2020年代に再びポストパンデミックを迎えつつある今も、すでにドラスティックな価値の転換が起こりつつある。危機に際して私たちは、今まで常識だったさまざまな慣習の不合理や問題点に気づき、人間らしい幸福や生活・仕事のあり方、持続可能な社会システムについて、いったんリセットして考え直す、またとない時間と機会を得たと思う。

日々ビジネスの先の見えない状況に右往左往してきた1年だったが、これから大切なのは、小手先のDX(デジタルトランスフォーメーション)や短期の環境変化対応といったことではなく、すでに起こった未来を認識し、社会の仕組みを変えていく「価値のリデザイン」である。

「モノづくり」から「価値づくり」へ

価値のリデザインのそもそもの前提となるのは、「モノづくり」から「価値づくり」への転換だ。デジタル経済がリアルを呑み込んでいく今日の世界で、特に日本の多くのメーカーにとっての課題は、既存のモノづくりシステムからの脱却である。

デジタル化はあらゆる業界で、ハードからソフト、モノの交換価値からダイレクトなサービスの使用体験価値へのシフトを加速している。しかし多くの日本企業が旧態依然のモノ発想の価値づけと販売・流通モデルから転換できていない。

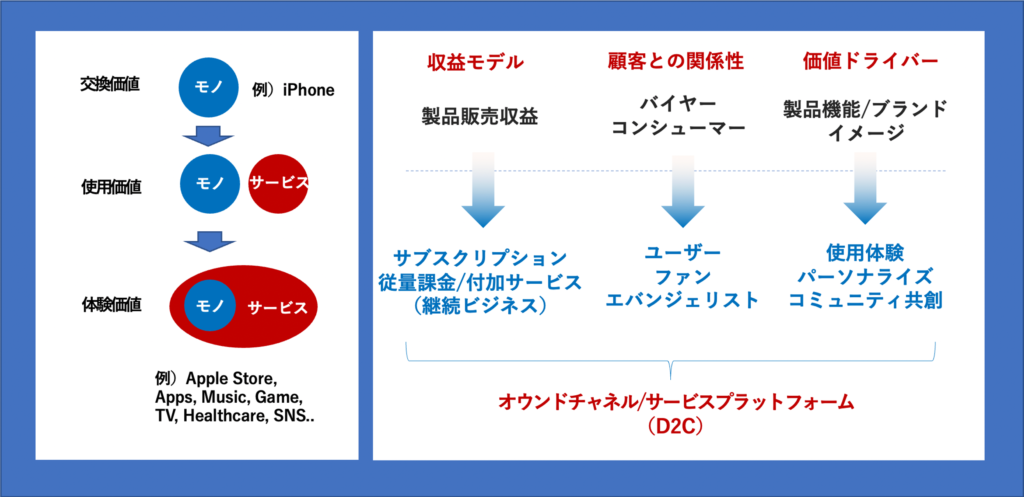

デジタル経済の価値競争軸と収益モデルは、(モノがサービスに包含される)サービスドミナント・ロジック(*3)を推し進め、以下の図のように変化している。

*3サービスドミナント・ロジック=2004年に米国のスティーブン・バーゴとロバート・ルッシュが唱えた、事業や製品をすべて「サービス」の交換として捉えるマーケティング概念。

収益モデルは製品を売って終わりから、サブスクリプションなどサービスの利用・継続型ビジネスへ、顧客との関係性は、バイヤーやコンシュマーから、インタラクションとデータ共有を通じて価値をともに創るユーザー・ファンやエバンジェリストへ。そして価値のドライバーとなるのは、製品の機能や品質・ブランドイメージから、使用体験やパーソナライズ、価値や目的を共有するコミュニティへ移行しつつある。

そしてこれらを支える、独自のデータ共有とサービスプラットフォームを持てるかが、デジタルサービスの価値づくりの鍵となっている。

日本の大手メーカーで、実際にこの転換に成功している企業のひとつがソニーだ。同社はここ数年最高益を更新し続けているが、ソニーはいまやモノ売りの電器メーカーから脱却し、ゲーム&ネットワークやコンテンツ事業などの、リカーリング(継続型)ビジネスが売上の5割を超えている。

ソニーが成功している要因は、ゲームやコンテンツ事業でソフトビジネスのカルチャーを持っていたことも大きいが、同社の「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というパーパス(存在意義)が表すように、従来の家電主体のモノづくりから、体験サービスの価値づくりビジネスへの転換を進め、戦略的に事業ポートフォリオの組み替えを行なってきたからだ。

あるいは、クルマメーカーが、モビリティカンパニーへの変革を志向するとき、クルマの製造というモノありきの視点で発想していくと、どうしても既存ビジネスを維持する『イノベーションのジレンマ』に陥ってしまう。

EVと自動運転の世界では、クルマというハードの役割は代替可能で制約されるものになりうるし、そもそも耐用年数が長く、稼働率の低いクルマという製品は、今日の環境負荷の観点からはシェアリング・モデルの方が向いていると考えられているのだ。また、今後資源循環可能な製品デザインを進めると、モノ自体がコモディティ化すると言われ、サービスによる付加価値シフトが必要になってくる。クルマメーカーが「生産台数を減らす」ことを目標に掲げたときに、価値の転換は本物になるだろう。

ブランドの環境対応に関しては、少し前なら「環境ではモノが売れない」と、多くのマーケターが語っていたが、これはふたつの意味で認識違いを犯している。

ひとつは、環境負荷の少ない『モノを売らない』サービスモデルへのシフトを図っていく段階に来ていること。もうひとつは、循環型の新たな消費文化と市場を作っていくことが、これからのマーケターの役割だからだ(現実に、環境志向製品はますます生活者に選択されるようになっている)。モノ売りから体験サービス価値への、「価値のリデザイン」から始める必要があるのは、ここに理由がある。

「一方通行」から「循環型」の価値へ

これからのブランドにとって、「価値」は顧客とともに創るものである。モノづくりから価値づくりに焦点を合わせたときに、この言葉はさまざまな意味を持つ。

データ主導のデジタル経済では、ブランドは顧客と直接つながり、対話とデータの共有を通じて、顧客一人ひとりに合ったサービスの価値を提供するようになる。ナイキやオールバーズが、自分のサイズやセンスにフィットした世界にひとつのシューズを創れるように、パーソナライズやオンデマンドで最適化された製品を提供する。また一方通行の価値提供ではなく、メーカーや生産者への顧客からのフィードバック関係に基づく「価値向上の循環システム」をつくることができるのだ。

この「循環型」の価値は、決してデータだけの話ではない。ブランドに対する顧客の行動を通じて、価値が増幅・強化されることも意味している。たとえばスノーピークは、製品の『永久保証』システムをとっていることで有名だ。買ったものを消費してもらい、新しい製品を買う方が売上を伸ばせると考えがちだが、そうではない。修理して長く使ってもらうことを通じて、顧客との長い信頼関係が育まれ、ライフタイムバリュー(顧客生涯価値)が高まるのだ。製品寿命の最大化だけでなく、永久保証と修理を通じて、ブランドの価値を顧客が共有し続けることで、顧客寿命の最大化をはかることでもある。

そして今日、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への転換が、企業にとっても大きな課題となるなかで、価値要素として提供されるモノやパッケージなどの資源も、一方的に消費されるのではなく、共有・循環する仕組みを作っていく必要がある。

アップルのiPhoneなどの機器の下取り(GiveBack)プログラムは、回収した部品やアルミニウムなどの素材・レアメタルなどを、ロボットで自動分解・完全再生利用するクローズドループを、すでに確立している。有名なパタゴニアのWorn Wearプログラムでは、衣服のリサイクル、修理、再利用により、ギアを使用し続けることを顧客に奨励してきた。

この「価値」と「資源」の新たな循環システムを創ることは、単なる3R(リデュース・リユース・リサイクル)の話ではない。

顧客とダイレクトにつながることで、顧客の需要を把握・最適化しながら、無駄な製造や在庫を削減すること。あるいはシェアリングやサブスクリプションなどで、所有から利用へモデルそのものを変え、過剰な消費や無駄な廃棄を防ぐこと。そして資源を回収・再生するリバースロジスティクス(回収の物流)を確立すること、などを意味する。

D2C(Direct to Consumer)と呼ばれるビジネスモデルの本質も、「一方通行」ではなく「循環型」の価値への、サーキュラーなバリューチェーンの進化にあるはずだ。