ジェンダード・イノベーション(GI)から始まる新たなビジネスの可能性

Kana Yamaguchi

世の中の多岐にわたる分野の商品・サービス開発の基礎となる研究において、マイノリティーのデータが欠損しているため、バイアスがかかったまま開発された商品・サービスがまだ多く存在する可能性がある。ジェンダード・イノベーション(G.I.)の視点を通してその点に気づき、埋もれているニーズを発見することで、新たなビジネスチャンスをもたらしてくれる可能性がある。

セックス(生物的な性差)とジェンダー(社会的価値観による性差)を区別する

企業活動における「DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」分野はここ数年で注目を浴び、職場・社会での多様性がもたらすベネフィットについても理解が進んでいると感じている方も多いだろう。

そんな中「ジェンダード・イノベーション」という言葉を耳にしたことはあるだろうか。これは科学技術史におけるジェンダー研究の第一人者でスタンフォード大学科学史教授である、ロンダ・シービンガー氏が2005年に提唱し、科学や技術、政策などの分野に性差分析を取り入れることで、研究や技術開発に新たな視点や方向性を見出し、イノベーションを創出することと定義している。

つまりは、セックス(生物学的に生まれ持った性別)とジェンダー(社会・文化によって作られる性別価値観)を冷静に区別し、あらゆる分野のリサーチ過程におけるバイアスを是正することで社会により新しい価値をもたらすことを目指しているのだ。

これは、よくある「男女平等(Gender Equality)は、実際には能力や体力など男女差があるのだから欺瞞だ」という旧態依然のロジックから、ダイバーシティ議論を一歩前に進めて、男女差を客観的に分析して機会をカスタマイズすることで、男女公正(Gender Equity)を実現していくためのポジティブなアプローチとも言えるだろう。

スタンフォード大学では2009年から同氏により「ジェンダード・イノベーション」プロジェクトが創設され、研究における具体的なアプローチや、様々な分野での実際のケーススタディが多言語で公開されている。

●Gendered Innovationとは?(ロンダ・シービンガー教授による説明:英語)

また、2022年に設立された日本のお茶の水女子大のジェンダード・イノベーション研究所も、同大の管理するジェンダード・イノベーション研究の日本語版ウェブサイトを立ち上げるなどプロジェクト連携している。

「ジェンダード・イノベーション」プロジェクトウェブサイト(日本語)

多くの方がこの「ジェンダード・イノベーション」の概念に触れ、埋もれているファクトやニーズに触れることで、新たな価値創造と市場機会を見出すきっかけになればという思いから、ぜひ詳細をご紹介したい。

性差分析によってジェンダーバイアスを発見する

マーケティングをバックグラウンドとし、消費者インサイトリサーチでは対象者をできるだけ正確に捉えることが当然だと考えていた筆者はやや俄に信じられなかったが、特に化学・医療・工学・環境の実験において、驚くべきジェンダードバイアスが存在しているという。

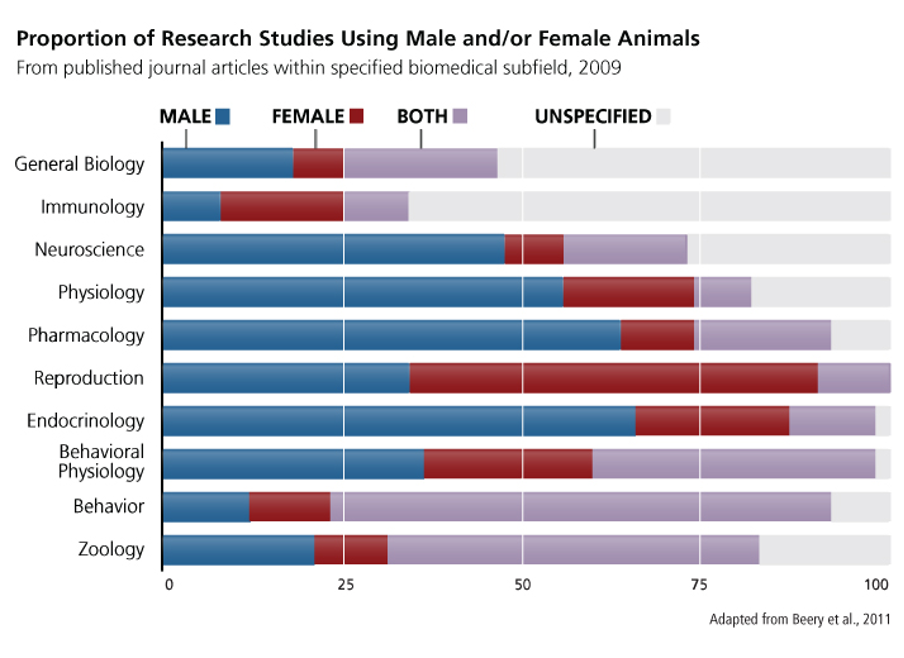

「ジェンダード・イノベーション」プロジェクトのサイトによると、動物が使用された実験において、繁殖生物学と免疫学を除き、雌は常に過小評価されてきた。特に、神経科学、生理学、学際的生物学の学術誌に掲載された論文の22~42%では、動物の性別が報告されておらず、雄のみで実施された研究結果があたかも雌にも当てはまるような形で一般化されている。

女性にとって、こんなに危険なことはない。また特に、雌特有の妊娠・月経といった期間において言及される論文は少なく、私たちがよく市販薬の裏面に「妊娠・授乳中の方は医師にご相談ください」と記載されているのはその影響もあるという。

●分野別の雄と(または)雌の動物を使用した研究の割合

そもそもなぜこのようなことが起こるのか?

これは研究所の予算に限りがあることや、男性が多いとされる研究分野においていわゆる長年のアンコンシャス・バイアスが積み重なってしまうことが原因として考えられている。

ロンダ・シービンガー教授によると、このリサーチ段階で性差を排除してしまうことのコストは甚大だ。そもそもリサーチそのものの結果に意味がなくなってしまう可能性があるのみならず、医薬品開発などを目的としている場合は、女性にとって生命の危険をもたらす可能性すら潜めている。その点からも社会全体の経済的コストは、そのリサーチの予算とは桁違いに大きいと言える。

反対に、リサーチにおいて丁寧に性差を取り入れていくことで、大きなベネフィットが生まれ、特に女性を始めマイノリティの生命を守ることにも繋がる。

例えば、工学分野において、車の衝突実験に使われるダミー人形は175cmの男性の人形(白人男性の中央値の体格をモデル化)と145㎝の女性の人形が使用されているそうだが、車の正面衝突実験ではドライバー席には男性のダミー人形のみが使われている。

そのため、女性ドライバーが重症を負う確率が実に47%も高いことが報告されているという。つまり、車設計の基礎となる実験データに女性ドライバーが存在しないために、知らないうちに女性ドライバーはより危険を多く背負っているのだ。

また、従来の3点式のシートベルトは妊婦の流産率を上げていることもわかっているという。私自身、産前はアメリカ在住であったため生活上、臨月まで運転しており出産間際は流石に少し苦しさを覚えていた(私は使用しなかったが、この苦しさを軽減する「ママ向けシートアジャスターストラップ」なるものも売られている)。

つまり、ダミー人形に多様性を持ち込み、大型・小柄の男女、妊婦など様々なダミー人形を衝突実験へ利用することで、自動車の安全性向上に繋がるチャンスがあると言える。

違いを積極的に価値に:インクルーシブな価値提案の実現

どのような所でこのようなデータの性差が生まれているのか?ということを理解するのに、おすすめの本がある。それはイギリスのフェミニスト活動家として影響力を持つ作家、キャロライン・クリアド・ペレス氏による『Invisible Women』(2019年発刊:日本語訳『存在しない女たち』)だ。(ちなみに、彼女はエリザベス女王以外で初めて女性の肖像が紙幣に登場するきっかけとなる活動をしたことで知られている。)

この本では、女性がデザイン、政策、科学研究、医療など様々な分野における「データの性別偏向」について強調し、男性を基準にした社会設計が女性に不利に働く現状を明らかにし、大きな反響を呼んだ。

具体的には人工知能(AI)や機械学習アルゴリズムが、過去のデータに基づいて推測をするため、性別や人種に関する偏見を内包していることや、 公共空間のデザインにおいて、トイレの設計が男性の使用を基準にしていることが多いため、長時間滞在する傾向がある女性のニーズに合わないことが多いこと、歩道の幅やデザインにおいて例えばベビーカー利用者のためのスペースが都市デザイン上で不足していることなどを数的データと共に指摘している。

こういった『Invisible Women』で指摘されるデータはまさに私たちに大きな「気づき」を与えてくれるものである。当たり前だと思っていたことを再度疑い、よりインクルーシブな世界を実現するのにどうしたら良いものか、と考えるきっかけになるに違いない。

ただ、GIのアプローチはその一歩先を行くようにも受け止められる。性差分析にバイアスが存在することに「気づく」のみならず、それを具体的に(リサーチ分野で)「どのように乗り越えるか」を示唆しているからである。さらに、GIではその結果から埋もれたニーズを掘り起こし、市場創造的でよりインクルーシブな価値提案ができる可能性も示している。

このGIの視点を持つことは当然、企業のマーケティングやブランディング上でも、顧客や従業員の多様性の支援によるエンゲージメント強化など、様々なポジティブな効果が考えられる。

それのみならず、効率的なターゲティングが行き過ぎたことによる市場ターゲットの同質化・縮小均衡とは反対に、「違いを積極的に価値にする」ことに市場創造の未来の可能性があると言えるのではないだろうか。GIの今後の研究の進展と、さらなる活用の広がりに期待したい。