今あらためて、人間中心の街づくりとは何か?

Photo by Kei Konishi, Brick Lane, London

都市とは、そこに住む人々のためにあるものだ。しかし、これまでの街づくりは必ずしも人間を中心に設計されてきたわけではない。自動車や経済成長を優先した都市開発が進み、結果として「住みやすい街」よりも「便利な街」や「効率的な街」が生まれてきた。

しかし、21世紀に入り、都市の在り方が根本から見直されている。人間の幸福を中心に据えた「ヒューマン・センタード・シティ(人間中心の街)」を目指す動きが加速しているのだ。これは、単に住環境を快適にするだけでなく、コミュニティの活性化、持続可能性の確保、都市のレジリエンス(回復力)の向上など、幅広い要素を含む。

この潮流を先導する思想家として、デンマークの都市設計家ヤン・ゲールが挙げられるだろう。彼は『人間のための都市』を通じて、歩行者の視点から街を設計することの重要性を説き、世界各地で都市の再設計を指導してきた。また、カナダの都市プランナーであるブレント・トディアスは「15分都市」のコンセプトを提唱し、すべての基本的なサービスが徒歩15分圏内で完結する街づくりを推奨している。

街づくりとパブリックスペースの歴史的変遷

ここで街づくりの思想の歴史的変遷を簡単にまとめてみよう。都市は古代文明の誕生とともに形成されてきた。ギリシャのアゴラやローマのフォルムのように、公的な広場は都市の中心として機能し、政治、商業、交流の場となっていた。人々が集まり、意見を交換し、文化を育む空間として、公共の場が重要な役割を果たしていた。

ギリシア・アテネの古代アゴラ(公共広場)

その後中世のヨーロッパでは、都市の発展とともに大聖堂や市場が中心に置かれ、都市計画の骨格を成した。パブリックスペースは宗教儀式や見本市などの場として活用され、市民の暮らしに密接に結びついていた。

そして近代化と産業革命の時代が訪れると、街づくりの大きな転換点が起こる。19世紀の産業革命は、都市の発展に大きな変化をもたらした。鉄道や工場の発展により都市は拡大し、人口が急増した。これに伴い、公衆衛生や住宅環境の悪化が深刻な問題となった。

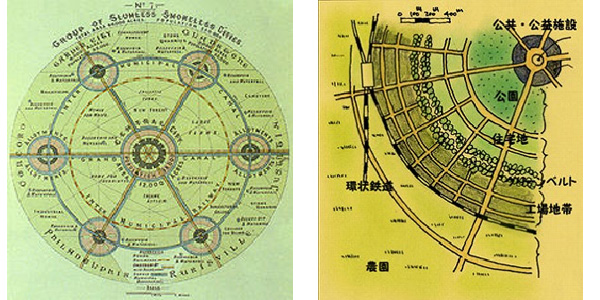

この時期に登場したのが、イギリスのエベネザー・ハワードによる「田園都市」構想だ。彼は都市と田園の長所を融合し、快適な住環境と持続可能な社会を両立させる都市モデルを提唱した。この考え方は、その後のニュータウン開発や近代都市計画、ひいては今日の「デジタル田園都市構想」に至るまで、長きにわたって大きな思想的影響を与えることとなった。

エベネザー・ハワードの田園都市構想のイメージ

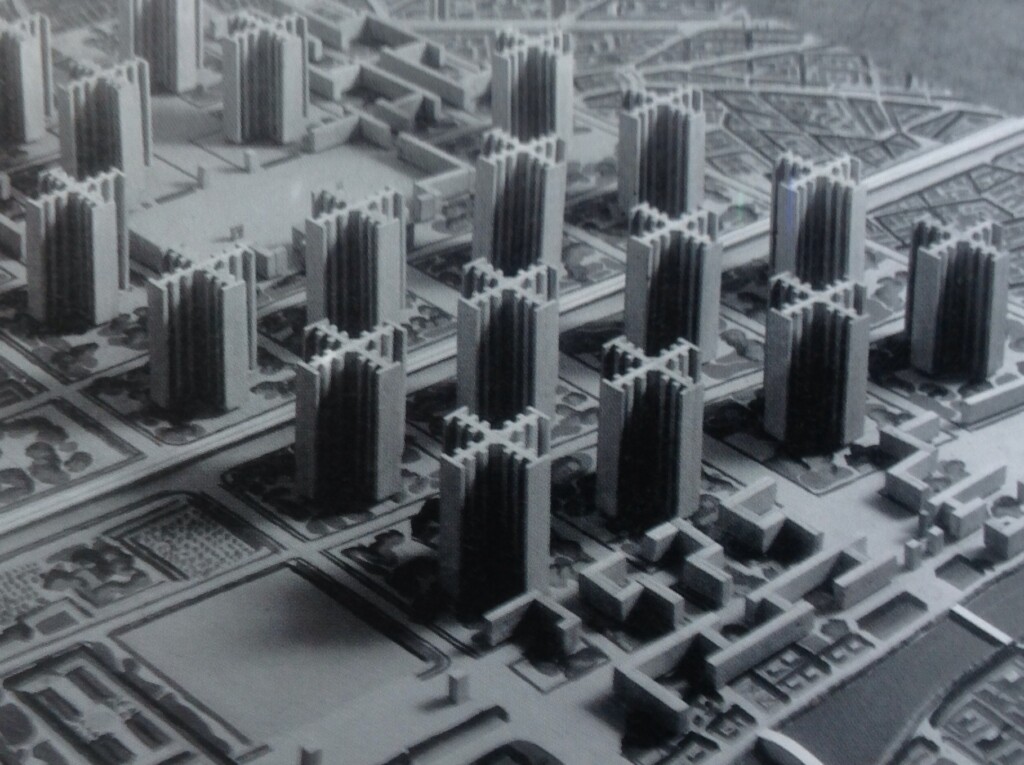

20世紀に入ると、自動車の普及により都市の構造が大きく変化した。フランスの建築家ル・コルビュジエは、高層ビルと広大な緑地を組み合わせた「輝く都市」を提唱し、機能主義に基づいた合理的な都市計画を打ち立てた。しかし、このモデルは20世紀における未来都市イメージとしてあまりにも影響力が大きく、その後結果的に自動車中心の都市を生み出し、歩行者にとっては不便な環境を作り出すことになった。

パリ万国博覧会 (1925年)のエスプリ・ヌーヴォー館で展示されたルコルビジェの「輝く都市」(1925年)

20世紀後半──人間中心の都市設計への回帰

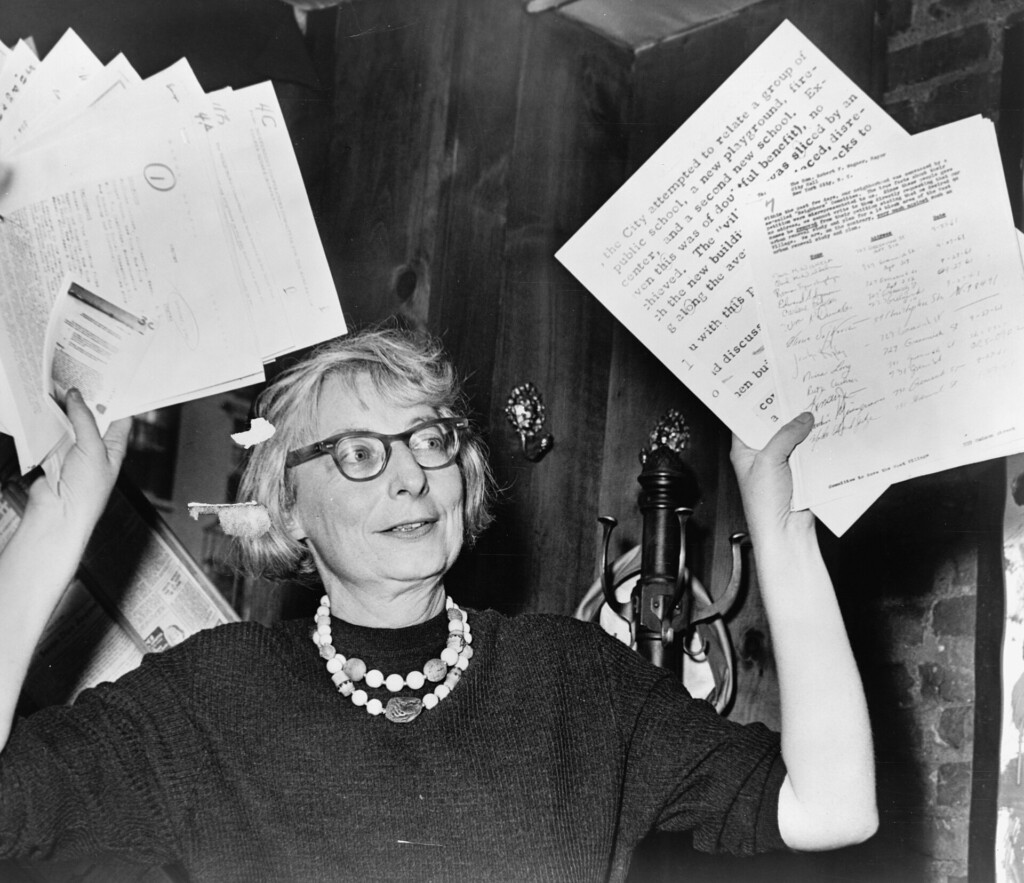

20世紀半ばのニューヨークは、自動車優先の都市開発が進み、大規模な高速道路建設が街を分断していた。この流れに異を唱えたのが、都市活動家ジェイン・ジェイコブズだった。彼女は1961年に発表した『アメリカ大都市の死と生』で、住民のコミュニティを重視し、「歩行者が安心して過ごせる街こそが活気を生む」と主張した。

都市の街路や地区で、溢れんばかりの多様性を生成するためには、4つの条件が必要不可欠である。

1. 地区、そして地区内部の可能な限り多くの場所において,主要な用途が2つ以上、望ましくは3つ以上存在しなければならない。そして、人々が異なる時間帯に外に出たり、異なる目的である場所にとどまったりすると同時に、人々が多くの施設を共通に利用できることを保証していなければならない。

2. 街区のほとんどが短くなければならない。つまり、街路が頻繁に利用され,角を曲がる機会が頻繁に生じていなければならない。

3. 地区は年代や状態の異なる様々な建物が混ざり合っていなければならない。古い建物が適切な割合で存在することで、建物がもたらす経済的な収益が多様でなければならない。この混ざり合いは非常にきめ細かくなされていなければならない。

4. 目的がなんであるにせよ、人々が十分に高密度に集積していなければならない。これには、居住のために人々が高密度に集積していることも含まれる。 (中略) 『アメリカ大都市の死と生』より

彼女は、歩行者が自由に行き交い、地域コミュニティが活発に機能し、小規模な商業施設が生き生きと存在する街こそが、活気に満ちた魅力的な都市であると主張した。

ジェイコブズの活動により、マンハッタンの一部では歩行者中心の再開発が進み、公共広場の整備が加速した。現在では、タイムズスクエアをはじめとする多くのエリアで車両の進入が制限され、広場やカフェテラスが充実し、都市空間がより人間的なものへと変化している。

都市活動家ジェイン・ジェイコブズ

さらに、デイヴィッド・シムはジェイコブズの流れを汲みつつ、高層ビル群の中で「人間らしく」過ごせる都市の作り方を提案した。彼は『ソフトシティ』の中で、「適度な密度(Human-Scale Density)」の重要性を説き、低層建築と多様な住環境を組み合わせることで、都市が快適で柔軟なものになると提唱している。そのアプローチは、単なるコンパクトシティではなく、「心地よく住める都市」という視点に重点を置いている。

そしてリチャード・フロリダは、都市の創造性と経済活力の関係を分析し、『クリエイティブ・クラスの台頭』で、文化や多様性を受け入れる都市こそが経済成長の中心になると主張した。彼の理論は、アーティストや起業家を惹きつける「クオリティ・オブ・ライフ」の重要性を示し、都市が創造的な人材を呼び込むための空間設計に影響を与えている。

コペンハーゲン──ウォーカブルシティのモデル

ジェイン・ジェイコブズと同時期に、デンマークのヤン・ゲールも、「人間のための都市」 という考え方を提唱し、自動車よりも歩行者と自転車を優先する街づくりを進めた。

コペンハーゲンは、世界でも最も成功したウォーカブルシティ(歩きやすい都市)の一つだ。ヤン・ゲールのアプローチを採用し、歩行者専用道路や自転車専用レーンを拡充。さらに、公共空間のデザインに注力し、市民が自然と集まりたくなるような街づくりを進めている。結果として、交通渋滞の解消だけでなく、住民の健康や幸福度の向上にも寄与している。彼の影響を受けたコペンハーゲンでは、自動車の占めるスペースを減らし、広場や公園を増やすことで「人が主役」の都市を実現した。

パリ──「15分都市」の実現へ

フランス・パリでは、アンヌ・イダルゴ市長が主導する「15分都市」構想が注目を集めている。この構想では、職場、学校、商店、公園、医療機関などの主要施設を、徒歩または自転車で15分以内にアクセスできるように配置。結果として、交通量が減少し、都市の環境負荷が大幅に軽減されると同時に、住民のライフスタイルもより健康的なものへと変化している。

パリの都市計画より: PCA-STREAM

メルボルン──公共空間を最大限に活用

オーストラリアのメルボルンは、広場やストリートファニチャーを活用した公共空間の充実に力を入れている。特に、COVID-19の影響で外出制限が求められた際には、オープンエアの公共スペースの重要性が再認識され、市内各地で「パブリック・リビングルーム(公共のリビング)」と呼ばれる広場が整備された。

Melborne Federation Square

日本でも進む人間中心の街づくりへの転換

日本の都市計画の課題について簡単に触れておこう。日本の地方都市では、駅前の再開発が進む一方で、郊外に大型ショッピングモールが建設され、中心市街地の商店街が衰退する現象が多発している。結果として、街の中心部は活気を失い、「シャッター通り」と化している。商業施設を中心とした街づくりの限界が明らかになりつつある。

また、日本の都市計画では、自動車交通が優先される傾向が強く、歩行者空間が十分に確保されていない。例えば、東京や大阪の主要駅周辺は混雑しているにもかかわらず、歩道の幅が狭く、ベンチなどの休憩スペースも少ない。そのため、都市の中心部においても、歩行者が快適に過ごせる環境が整っていない。自転車専用道路の整備も中途半端なままに止まっている。

こうした中で、近年日本でもさまざまな地方都市で人間中心の街づくりが進められている。

例えば、金沢市では歴史的景観を活かしながら、城下町の風情を残しつつ、歩行者に優しい都市設計が行われている。金沢駅周辺の整備では、歴史的景観を生かした公共空間の確保が進められ、ひがし茶屋街や近江町市場周辺では車の流入を制限し、観光客や地元住民が歩いて楽しめる環境が整えられた。また、公共交通の利便性を向上させるためバスの本数を増やし、コンパクトな街づくりを推進している。

静岡市は「歩くまち静岡」を掲げ、中心市街地の再活性化と公共交通の強化に取り組んでいる。青葉シンボルロードなどの歩行者空間を拡充し、車よりも人が主役となる街づくりを推進。さらに地元商店街を支援し、全国チェーンの店舗ばかりでなく、個性ある地域店舗の存続を促すことで、地域コミュニティの活性化にも貢献している。

静岡市:青葉シンボルロードの実証実験より

また福岡市は、ウォーカブルな都市を目指し、天神エリアを中心に「天神ビッグバン」と呼ばれる再開発を推進している。特に、歩行者空間の拡大や自転車インフラの整備が進んでおり、市内の回遊性が向上。さらに、スタートアップ支援のためのスペースを設け、若い起業家が集まる環境を整えることで、都市の活性化を図っている。

大阪市の御堂筋でも、歩行者中心の都市デザインが進められている。自動車専用だった一部の車線を縮小し、歩道を拡大。沿道の景観を整備し、緑地やベンチを設けることで、より滞在しやすい環境を実現している。これにより、歩行者の回遊性が向上し、地域の商業や観光にも好影響を与えている。今後もさらなる歩行者空間の拡大が予定されており、日本の大都市における人間中心の街づくりのモデルケースとなる可能性がある。

より豊かな都市生活を実現するために

人間中心の街づくりは単なるデザインの問題ではない。それは、都市に住む人々がより幸せに暮らせる環境を提供し、日常の中で自然と交流が生まれ、都市そのものが活力を持つための基本的な考え方である。

現在の日本の都市は、商業施設を中心に設計されている。特に駅前再開発においては、巨大なショッピングモールやオフィスビルが建設され、人々が自由に滞在できる公共空間がほとんど確保されていない。

例えば、東京の渋谷では若者の滞在時間が長いスターバックスが続々と増えて人気だが、これは単にコーヒーが好まれているという理由だけではない。実際のところ、お金を払わずにゆっくり過ごせる場所が極端に少ないため、結果としてカフェが“居場所”の役割を果たしているという問題がある。街に自分にとっての居場所のない都市空間は寂しい。

公共空間が十分に整備されていない都市では、人々は経済活動を前提とした場にしか滞在できず、自由な交流や休息の機会が奪われる。欧米の都市と比較すると、日本の都市には公園や広場が少なく、滞在型の空間が不足しているため、人々は消費行動をしないと都市空間に長く居られないという現象が起きている。

もう一つ、日本の都市開発では、大規模なディベロッパー主導の再開発が進む一方で、地域コミュニティを支える空間が失われつつある。政治問題にもなった神宮外苑の再開発では、大規模な商業施設とオフィスビルが計画されており、歴史的な緑地や市民が親しんできた環境が消失する可能性が指摘されている。都市の再開発において、単なる経済的価値ではなく、公共空間としての歴史的価値をどのように維持するかが問われている。

さらに、都心部の大規模ディベロッパー主導の開発では、地域住民の意見が十分に反映されず、いわゆるジェントリフィケーション、地価高騰で元からの住民が住めなくなるなど、「誰のための街なのか?」という疑問が生じるような状況も起こっている。高級商業施設と高層住宅が中心となる開発では、地元の住民が日常的に利用できる空間が乏しくなり、結果として「住民不在の都市」が生まれやすくなる。

一方で、麻布十番商店街のようなエリアは、古くからの地域コミュニティが息づく都市空間として価値を持っている。個人経営の商店が並び、広場や路地が人々の交流を促す場となることで、地域に根ざした活気が維持されている。ここも地価高騰により商店街の継承が問題となっているが、こうした場所こそが都市の魅力を形作る重要な要素であり、今後の都市開発においても、こうした人間的なスケールの空間を守ることが求められる。

都市の再開発は避けられないが、その進め方によっては街の魅力を大きく損なう可能性がある。今後の開発では、ディベロッパーの経済的利益だけでなく、住民視点で「市民が滞在し、交流できる空間をどのように確保するか」という視点や法整備が不可欠である。

例えば、東京の丸の内仲通りでは、車道を縮小し歩行者空間を拡大したことで、カフェやショップが賑わい、オフィスワーカーが憩う空間としての価値が高まった。同様に、ニューヨークのタイムズスクエアでは、歩行者専用ゾーンの導入により観光客や市民の回遊が増え、街の魅力が大幅に向上した。

こうした事例が示すのは、街が「移動のための場」ではなく、「滞在し、楽しみ、つながる場」へと変わることで、人々の心理的満足度や地域経済にも良い影響をもたらすという点である。日本でも、このような人間中心の都市づくりを進めるために、いくつかの具体的な施策を検討すべきだ。

下北沢線路街に見る住民主体の再開発

下北沢の再開発は、従来の日本の再開発とは異なるアプローチを採用し、今後の街づくりのあり方を示唆するモデルケースとなっている。一般的な駅前再開発では、巨大な商業施設やタワーマンションが建設され、街の個性が失われることが多かった。しかし、下北沢の事例では、個人経営の店舗や文化施設を残しつつ、歩行者に優しい空間づくりが進められた。

その象徴が「下北線路街」プロジェクトである。小田急線の地下化によって生まれた広大な土地を活用し、大型商業施設を誘致するのではなく、公園や低層の商業スペースを整備し、歩行者が自然と集まりたくなる環境を生み出した。さらにサブリース契約を通じて住民からテナントを募集、他にない尖った下北ならではの個人商店の商業エリアを作ったり、住民主導で形成されたNPOが、事業受託して街路の植物のメンテナンスを行うなど、住民の主体性を発揮したコミュニティ主導の街づくりに成功している。

このように、再開発においても地域の特性を生かし、人々が自分の居場所として過ごしやすく、愛着を持てる場所を増やすことが、これからの街づくりの方向性として重要になる。都市再開発の成功には従来の「商業施設中心」から「交流と文化が生まれる場へ」の転換が求められている。下北沢では路面店が新たな形で残され、若者やクリエイターが集まる街としての魅力を強化している。さらに、緑地や広場を設けることで、イベントやコミュニティ活動が生まれ、単なる商業エリアではなく「暮らしの延長線上にある街」が実現されつつある。

都市の「生き方」を変えるプロジェクト

こうした人間中心のまちづくりにおいては、まず住民中心の都市設計を積極的に進めることが重要である。バルセロナでは、街区のエリアごとに「スーパーブロック」を導入し、地域単位で車の流入を制限する取り組みなどは学ぶべき点が大きい。この方式により市民の健康や安全が向上し、経済的な活性化にもつながった。

次に、商業施設依存の都市設計から脱却し、公共空間の充実を図るべきである。日本では「駅前開発=商業施設の増設」となりがちだが、それでは人々の滞在価値は向上しない。むしろ、駅前に人々が集う広場などの公共空間を広げ、地元の市場や文化イベントを開催することで、地域のアイデンティティを育む方がはるかに有効なコミュニティ形成効果がある。

人間中心の街づくりは、単に見た目を整えるのではなく、都市の「生き方」そのものを変えるプロジェクトである。日本がこの変革を成功させるためには、経済効率性や安全性に基づいた都市計画デザインだけでなく、人々の幸福や社会の持続可能性に根ざした本質的な視点が求められている。

都市は人間だけのものではない──自然と共生する「リジェネラティブ・シティ」へ

最後に、「人間中心の街づくり」という言葉には、自然や環境の再生・維持といった視点が抜け落ちている印象を与えることもある。しかし、本来、持続可能な都市設計とは、人間だけでなく、都市を支える生態系や環境との調和を図ることでもある。

近年、「リジェネラティブ・シティ(Regenerative City)」という概念が注目されている。これは、従来の「持続可能な(サステナブル)」という考え方を超え、都市が自然環境を守るだけでなく、積極的に再生し、環境を改善していくというアプローチだ。例えば、都市の緑地を増やし、ヒートアイランド現象を軽減する、雨水を活用した都市設計を導入し、持続可能な水循環を確保する、建築物のエネルギー効率を高め、カーボンニュートラルな都市を目指すといった取り組みが、都市のあり方を変えていく。

人間中心の街づくりは、人間だけのための都市を作るのではなく、都市が自然と共存し、長期的にすべての生命にとって良い環境を維持できる仕組みを取り入れることが重要である。都市は「移動のための場」ではなく、「滞在し、楽しみ、つながる場」へと進化すべきだ。そしてその先には、人間だけではなく、環境全体のウェルビーイングを考えた「都市が自然を回復し、育てる場所」としての進化が求められている。