万国博覧会とは何か、 エキスポから見る近現代文明史

万博(国際博覧会)は、「人類が共有する未来像」を可視化し、国家や企業が競演する巨大な国際的なイベントである。開催はBIE(博覧会国際事務局)の認定に基づき、登録博(通称「万博」)と認定博に分かれる。開催国は会場整備やテーマ設定を行い、参加国や企業がパビリオンを出展する。5年に1度の登録博では、国家的プロジェクトとして都市開発や外交、経済活性化に寄与することも多い。

第1回の1851年ロンドン万博は産業革命の成果を披露し、利益はヴィクトリア&アルバート博物館やサイエンス・ミュージアム創設に充てられた。以来、万博は「技術の博覧会」から「社会の実験場」へと変容しながら、文明の節目ごとに開催されてきた。

だが大阪・関西万博が開催中の2025年、コロナ禍を経てデジタル空間が国境を越える中、果たして仮設の物理会場に数千億円を投じる意味はどこにあるのか。万博は依然として、国際協調を促し、新技術の社会実装を加速させる「問いの場」たり得るのか―これが本稿の根底に置く本質的な問いである。

そして、これから大阪・関西万博を観に行く人も多いと思うが、その前により深く楽しめるよう、万博に見る近現代文明のエポックと、このグローバルイベントが果たしてきた歴史的役割の変遷を改めて見てみよう。

万博が映した世紀のパラダイム転換

1851年ロンドン万博 ―「近代」を制度化した原点

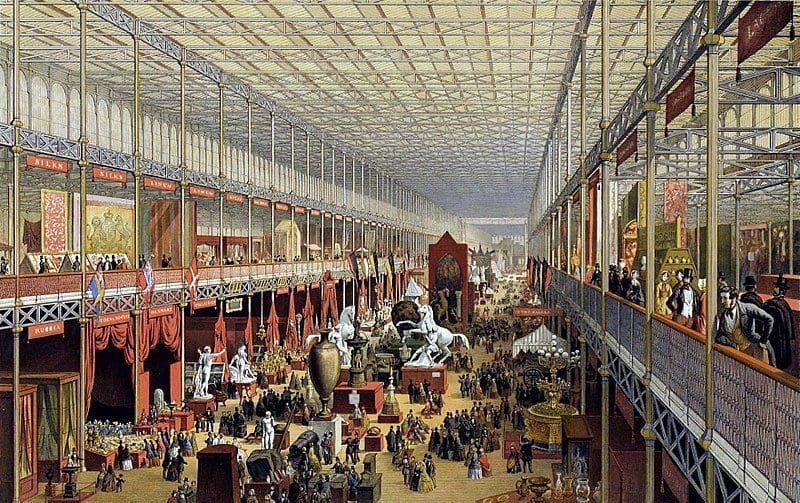

ヴィクトリア朝の繁栄を背景に企画された第一回ロンドン万博(The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, 1851)は、産業革命がもたらした技術・製品を一堂に集めた「世界初の万博」である。産業革命の成果を世界へ可視化する国家的事業として開催された本博覧会は、鉄とガラスで構成された仮設巨大建築《クリスタル・パレス》が象徴的存在であった。会期5か月半で600万人超が来場し、収益はサウス・ケンジントン地区の博物館群に投じられた。

第一回ロンドン万博のクリスタルパレス。当時世界一の建築物だった。 画像:Wikipedia

ここで万博は〈技術のショーケース〉と〈ナショナル・プロジェクト〉を兼ねるフォーマットを確立し、以後の博覧会すべてに参照される「雛型」となった。水洗式公衆便所や入場券の段階料金制、巨大印刷カタログなど、群衆管理と商業化の手法も生み出している。鉄材量産とプレハブ工法の実験場として都市建設技術を跳躍させた点も大きい。端的に言えば、ロンドン万博は「近代という物語を制度化した場」であり、以後の世界が〈進歩=善〉を暗黙の前提として歩む起点となったのである。

万国博覧会は壮大なパビリオンだけでなく、会場の片隅や舞台裏で“小さな革命”を起こしてきた。たとえばアルバート公はクリスタル・パレスの展示品保険料を抑えるため、「会期中はいかなる暴動も起こさない」と閣議で宣言した。実際に警備隊が市内を巡回し、報道も沈静化を徹底。安心感は海外からの出品増へ直結し、ロンドンは国際貿易都市の競争力を一段と高めた。

鉄とガラスの《クリスタル・パレス》だけでなく、誰もが有料で使える水洗トイレが人々を驚かせた。使用料は1ペニー。会期中に80万回以上利用され、収益は2000ポンドを超えたという。衛生施設の整備と維持にコストを課すモデルは、市街地の公衆便所網へ波及し、「spend a penny(トイレに行く)」という言い回しまで英語に定着した。雑踏を安全に誘導する案内板や段階的入場料制と並び、万博が群衆管理と公共サービスの近代化を先導した実例である1。

1867・1878・1889 パリ万博―東西文化の交差点、都市アイコンの誕生

「日本趣味」を意味する Japonisme (ジャポニズム)の熱がパリを席巻した直接の契機は、幕末維新のただ中にあった日本が国家パヴィリオンを構えた1867年パリ万博である。漆器、着物、錦絵、扇、陶磁器——閉鎖されていた島国から届いた鮮烈な意匠は来場者の目を奪い、展示会場を出た後も骨董店や百貨店が取り扱う浮世絵・工芸品が“パリの最新モード”となった。

1867年パリ万国博覧会での日本女性のパフォーマンス。illustrated in “Le Monde Illustré”.

日本美術に初めて体系的に触れた画家クロード・モネは、《ラ・ジャポネーズ》(1876年)で扇を散りばめた妻カミーユの肖像を描き、水平線のない大胆な余白と平坦な色面を試みた。エドガー・ドガは踊り子の連続スナップ的構図に浮世絵の断ち落としを導入し、マリー・カサットは《浴室の女》に見られるような輪郭線とパターン化を探究した。こうした実験は「瞬間の光」を追う印象派の画面を、遠近法と明暗法から解放する強力な触媒となる2。

クロード・モネ《ラ・ジャポネーズ》(1876年)

1878年の第3回パリ万博で日本は再び大規模出展を行い、今度は蒔絵と藍染の工芸ブースが人気を独占した。フィリップ・ビュルティが同年に造語した japonisme は、美術批評のキーワードとして定着し、ゴッホやゴーギャン、トゥールーズ=ロートレックらポスト印象派にも連鎖していく。彼らが試みた輪郭強調、平面化、ビビッドな補色対比は、すでに歌川広重や葛飾北斎が木版で確立していた視覚言語の転写であった。万博が「異文化ショーケース」の域を超え、ヨーロッパ近代美術のパラダイムを組み替えたこの出来事は、モノと情報のグローバル循環が芸術史を動かす好例だ。

一方、1889年のパリ万博の花形であった《エッフェル塔》は当初、20年後に撤去予定の仮設物だった。しかし1909年、軍事通信の電波塔として転用可能と判明し、存続が決定。以後、塔は航空無線やテレビ送信、観光収入を生む多目的インフラへ進化した。「イベント遺産を恒久施設へ再設計する」発想はここで生まれ、世界中のメガイベントがレガシー計画を義務づけられる遠因となった。仮設ゆえの大胆な挑戦と、運用フェーズでの価値転換――その両輪が都市ブランドを創る好例である。

1889年パリ万博の会場とエッフェル塔のイメージ図

1893年シカゴ万博 ―「ホワイト・シティ」と大量消費社会の胎動

コロンブス到来400周年を記念したシカゴ万博は、石膏で白亜の古典主義外観を施した仮設都市〈ホワイト・シティ〉を建設し、都市景観美運動〈シティ・ビューティフル〉を誘発した。観覧車や動く歩道、包装食品、シリアル、電気調理器具が一挙に登場し、「技術+広告+生活提案」の三位一体で大量消費文明の原型を提示している。3

1893年シカゴ万博の仮設都市〈ホワイト・シティ〉

会期中に登場したアイスクリームコーンやジューシーフルーツは、その後の日常食文化を刷新した4。さらに、来場者体験を分析する統計調査とターゲティング広告が導入され、近代マーケティングの萌芽が見える点も特筆に値する。都市ブランディング、レジャー産業、消費財マーケットを連動させたこの万博は、20世紀アメリカ型ライフスタイルの青写真となり、「万博=未来生活のカタログ」という位置付けを世界に定着させた。

1937年パリ万博―《ゲルニカ》と外交舞台としての万博

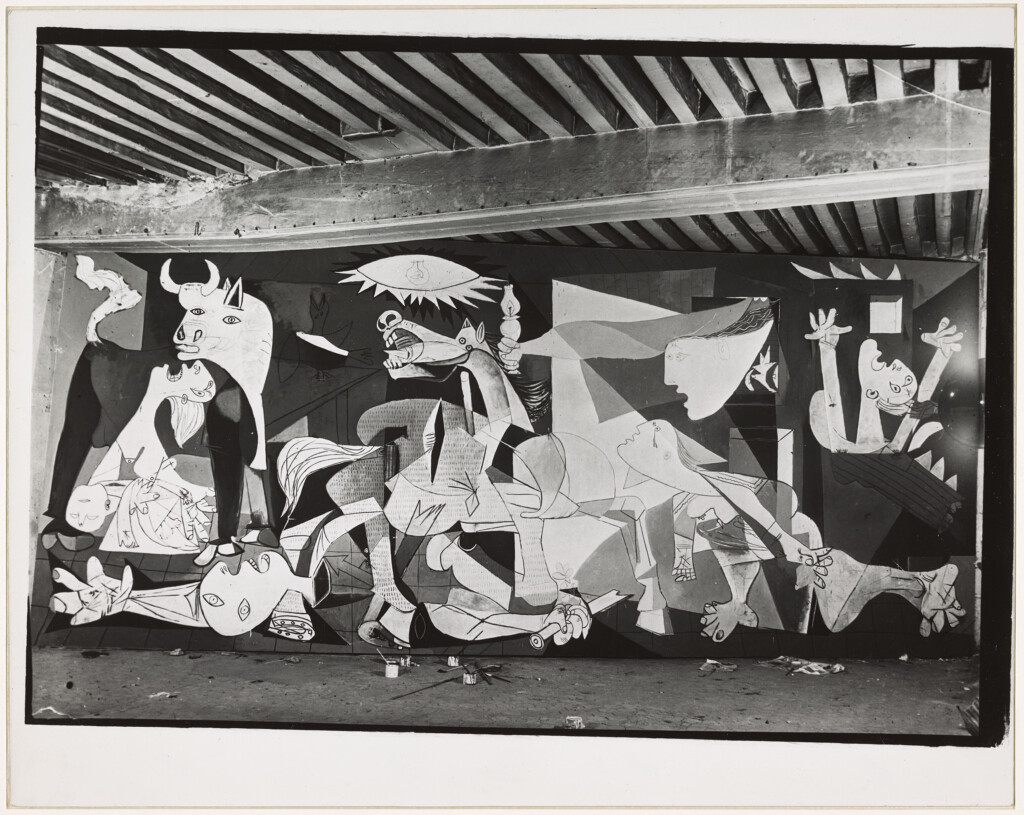

セーヌ川を挟んで、ハーケンクロイツのドイツ館とハンマー&シックルのソ連館が向き合った光景は、ナチズムと共産主義の緊張を可視化した。スペイン共和国館ではピカソが内戦の惨禍を描いた《ゲルニカ》を展示し、芸術を武器にファシズムへ抗議した5。万博は技術の祭典からプロパガンダの舞台へ転じ、建築とアートが地政学の“宣言文”となる時代を告げた。万博は外交舞台と宣伝装置になる特質を決定づけることになった。これらは、冷戦をはじめ国際政治における「ソフトパワー競争」の前哨戦であった。

画像:ドーラ・マール – 油彩画「ゲルニカ」 制作中 パリ 1937年5月~6月 APPH1370 国立写真美術館

1939年ニューヨーク万博―“テレビ大統領”誕生と放送革命

1939年のニューヨーク万博では、GM館の巨大ジオラマ《フューチュラマ》が14車線高速道路と郊外住宅を模型化、テレビも本格公開し、戦後アメリカの都市像とメディア環境を先取りした。乗客一人ひとりにヘッドホンが渡され、隊列移動に合わせて音声解説が流れた。今日の美術館オーディオガイドは、ここから始まったといってよい。

1937年ニューヨーク万博のGM館の巨大ジオラマ・フォーチュラマ:Photo: Corbis

RCAは会場に大型スタジオを設置し、フランクリン・ルーズベルト大統領の開会演説を全米にテレビ生中継した。電波受像機を備えた家電売り場や試聴ブースには長蛇の列ができ、視覚メディアの即時性が聴衆を魅了した。政治家が映像を通じて大衆と直接対話する手法は、この瞬間に定式化された。テレビは第二次大戦後、選挙戦略や広告モデルを一変させ、情報社会の基盤となる。万博は新メディアの“デビュー舞台”でもあった。

1958年ブリュッセル万博―《アトミウム》が示した“原子力ユートピア”

鉄の九球体が1650億倍に拡大した鉄結晶モデル《アトミウム》は、高さ102メートルの内部にエレベーターと展示空間を内蔵し、原子力の平和利用を謳った。市民の不安を抑えつつ科学楽観を喚起する“シンボル政治”の傑作とされ、冷戦期サイエンス・ブランディングの金字塔と言える。アトミウム最上部へ向かうエレベーターは当時世界最速。圧力変化で乗客が耳を痛めないよう、乗務員はキャンディを配り「舐めながら上がれ」と指示した。速度と快適性の両立を模索した“甘い”安全策である。今日も展望施設として稼働し、サステナブル改修を経てエネルギー教育の場へ転じた。技術信奉と安全神話、そしてのちの脱原発運動―その交差点に立つモニュメントである6。

1958年のブリュッセル万国博覧会のために建設されたモニュメントのアトミウム(Atomium)

1970年大阪万博 ―「人類の進歩と調和」から市民参加型へ

アジア初の総合万博は、戦後復興と高度経済成長の総仕上げとして開催され、6400万人超を動員した。テーマは《人類の進歩と調和》で、《太陽の塔》や月の石、動く歩道、ワイヤレス電話、磁気浮上式鉄道模型などが「未来の現物」を可視化し、日本が技術大国として国際舞台に躍り出る象徴となった。一方、岡本太郎は巨大彫刻で「技術万能への違和感」を表現し、芸術と科学の対話を提起した。来場者が展示に触れて意見を交換する演出や、ボランティア参加が拡充されたことで、万博は単なる“見世物”から“市民の共創空間”へ質的転換を遂げたと言える。

1970年の大阪万博の「動く歩道」 写真:大阪市

来場者の97%が日本人であり、国内観光とテレビ中継を通じた集団的体験が「万博ブーム」を生んだ。IMAX第1号シアターが設置され、短編映画『Tiger Child』を上映した。観客は視界を覆う映像と12チャンネル音響に圧倒され、従来のシネラマを凌ぐ没入感が大きな話題となった7。IMAXはのちにNASA記録映画やハリウッド大作へ発展し、エンタメだけでなく科学教育も変革した。「万博で未来のシネマを先に体験する」という物語がそのまま技術普及の原動力になった。

1970年の大阪万博の富士グループパビリオン IMAXシアター

また、1970大阪万博では来場者がポケットベル端末を首から下げ、会場内で番号を押すと仲間の端末が鳴るサービスがあった。実態は場内限定の呼び出し装置だったが、利用者は「未来の電話」を握っている気分を味わった。

跡地は万博記念公園として再整備され、レガシー議論を先取りした成功例となった。高度成長のピークで〈進歩の肯定〉が最大化した瞬間であると同時に、〈進歩の内省〉が芽生えたターニングポイントでもあった。

1970年の大阪万博の岡本太郎作:太陽の塔

大阪万博までの、1960年代のシアトルやモントリオールは、ロケットやジオデシックドームで「宇宙と技術への陶酔」を演出し、テクノロジーこそが未来を切り開くという直線的な進歩観を世界に刷り込んだ。

一転して1970年の大阪万博は〈人類の進歩と調和〉を掲げながらも、「技術万能への内省」を可視化し、以後の万博を環境・人間中心型へ軌道修正する転換点となった。続くスポケーンや沖縄、ノックスビルは、河川再生や海洋保護をテーマに「環境と地域再生」の実験を重ねる。

80年代後半から90年代はバンクーバー、ブリスベン、セビリアが衛星通信や高速鉄道を披露し、世界市場の拡大と「グローバル情報化・高速移動」を加速。それでも温暖化の警鐘が強まる中、2000年代のハノーバー、愛知、サラゴサは再エネや循環型建築に挑み、「持続可能性と包摂」を中心テーマへ押し上げた。2005年愛知万博では「自然の叡智」を掲げ、サステナブルパビリオンやリニアモーターカー実証が実装段階に到達した。

2020年ドバイ万博(開催2021–22年)―分散型・カーボンニュートラル万博の試金石

中東初の総合万博はパンデミック延期を経て開幕し、来場者2,410万人に加えオンライン視聴1.4億ビューを獲得した。3つのテーマ地区〈機会・移動性・持続可能性〉を軸に、AI物流、垂直農法、ハイパーループ試験車両などが並び、各国が脱炭素とデジタル変革を競った。会場電力は太陽光100%、建築はモジュール再利用型とし、会期後は「エキスポ・シティ・ドバイ」としてスマートシティへ転用される設計である。

2020年ドバイ万博の万博メイン会場での開会式

さらに、公式アプリとメタバースがリアル入場と同等の参加体験を提供し、分散型万博の実装を世界で初めて本格的に提示した。湾岸諸国がポスト石油経済へのシフトを世界に示した点でもエポックメイキングであり、今後の国際博が「カーボンネガティブ+ハイブリッド参加」を標準装備とする流れを決定づけた。

サステナビリティ地区に並ぶ巨大花型ソーラーパネルは開閉動作で砂埃をはたき落とし、その埃をセンサーで分析してリアルタイムの砂漠気象データを生成する。エネルギー供給と環境研究を同時にこなす“生きたパビリオン”だ8。

万博のハード・ソフト両面のレガシー

万博は短期イベントでありながら都市インフラを恒久的に書き換える。エッフェル塔、アトミウム、モントリオールの〈ハビタット67〉、そして大阪万博跡地の万博記念公園がその好例だ。 一方、スペイン・セビリア(1992年)や上海(2010年)の跡地のように維持費や再開発に苦しむ事例も少なくない。

さらに万博は「ソフトパワー」を増幅させる。1958年ブリュッセル万博のアトミウムは冷戦期の核楽観主義を象徴し、ドバイ万博(2020年)はハイパーループの実物大模型やバーチャル・ツアーを通じて「未来を買う国家ブランド」を演出した。都市計画・外交・観光の三位一体というポジティブ面の陰では、巨大建設投資と短命施設という「ホワイトエレファント問題(無用の長物:使い道がないのに維持費や手間が大きくかかるものを指す)」も残る。ここでの問いは、万博が生みだすハード・ソフト両面のレガシーを次世代が本当に活用できる設計になっているか、である。

また、万博はしばしば“未来技術のショーウィンドー”と形容されるが、実際には来場者の行動や運営上の創意工夫が、後の社会習慣やビジネスモデルを静かに形づくってきた。大阪・関西万博でも、公式プログラムの陰にまた新たな物語が芽生えるに違いない。

1970年と2025年大阪万博の位置付け:「進歩と調和」から「いのち輝く未来社会」へ

1970年の大阪万博(EXPO’70)は、戦後復興を経て高度経済成長が最高潮に達した日本が、世界に産業力と文化力を誇示する国家事業であった。テーマは《人類の進歩と調和》で、未来技術を直接見て触れる“ショーケース”型の展示が中心だった。冷戦下で米ソがパビリオンを競い合い、岡本太郎の《太陽の塔》は「技術一辺倒ではなく魂を問え」というメッセージを投げかけた。

一方、2025年大阪・関西万博は、人類が複合的危機に直面する21世紀半ばの“再デザイン”を掲げる。テーマは《いのち輝く未来社会のデザイン》で、再生医療・脱炭素・ウェルビーイングを3本柱に据える。たとえば、再生医療分野のショーケースとして iPS 細胞から作製した拍動する〈ミニ心臓〉 などが来場者の注目を集めている。

PASONA NATUREVERSEパビリオンの iPS 細胞から作製した拍動するミニ心臓

参加は158超の国・地域に拡大し、来場目標は2,820万人。会場建設費は2,350億円へ膨張し、その14%を占める全長2kmの木製空中回廊「グランドリング」が象徴的存在となった。オンライン視聴や遠隔参加を前提とする“分散型万博”の要素も導入されたが、チケット販売は開幕時点に約900万枚にとどまり、費用対効果をめぐる議論が噴出したが、開催後は次第に好評ムードに変化しつつある。

両万博を分かつ最大の軸は、「成長の確信」から「持続可能性への問い」へのパラダイム転換である。1970年は高度成長のもと、“科学技術=幸福”という直線的な進歩観が共有された。展示は最新機械や巨大建造物のスケール感で驚きを与え、公共投資はモノレールや高速道路に直結した。

対して2025年は、気候危機・人口減少・パンデミックを背景に、「技術は何のために、誰のためにあるのか」という倫理的・社会的文脈が前景化する。パビリオンは実証実験のラボとして機能し、生成AIやデジタルツインを用いた“課題解決プロトタイプ”の提示が求められている。

“国家の威信”という構図も変質した。1970年は冷戦下で米ソが宇宙開発を競う一方、開催国日本は成長国家として存在感を示した。2025年は多極化世界で、ウクライナの平和展示やグローバルサウス諸国の気候レジリエンス展示が「地政学的声の多様化」を映し出す。国単位の競演から、集合知・市民科学・SDGs連携といった「共創プラットフォーム」志向へのシフトである。

こうした対照は「万博とは何のための装置か」という問いを浮かび上がらせる。1970年は“未来図を提示するショー”であり、社会はそれを追認する形で成長を遂げた。2025年は“未来図を共創するプロセス”であり、社会は問い返し、修正しながら実装していく。言い換えれば、万博の役割は「国家の投影」から「地球市民の実験場」へと移行しつつある。

また、両万博が大阪にもたらす地域的意義を比較しておきたい。1970年は万博跡地が府民の憩いの場・研究都市となり、鉄道延伸が北摂エリアの住宅開発を後押しした。2025年は夢洲がIR(統合型リゾート)計画と連動し、スマートシティ実証のテストベッドとなるが、埋立地の環境負荷や事後利用計画の透明性が問われる。1970年が「経済波及」を前提としたハード整備中心のレガシーであったのに対し、2025年は「データとネットワーク」を継承可能なソフトレガシーに変換できるかが成否の鍵となる。

総じて、両万博はそれぞれの時代精神を映す鏡であり、1970年が“進歩への確信”を可視化したのに対し、2025年は“進歩の再定義”を迫るイベントである。

ネット時代に、万博でしか起きない6つのこと

ネットで世界中の情報のリアルタイム共有や配信が常態化した現代でも、万博は、情報をスクリーン越しに眺めるだけでは成立しない体験と社会的効果を生み出す稀有な場である。こうした視点で大阪・関西万博の取り組みを見てみよう。

- 巨大リビングラボ:大阪・関西万博は会場全体を「未来社会の実験室」に見立て、来場者を実証プロジェクトの“被験者”に組み込む。医療データのリアルタイム共有や、個人健康記録(PHR)サービスのβテスト、デジタルツインによる混雑予測など、実環境×大人数でなければ検証できないスケールを確保できる。

- 超大型プロトタイプの“生身”体験:空を飛ぶ eVTOL、浮上式リニア、iPS心臓、没入型 IMAX──画面越しでは質量や振動、匂いを伝えられない。万博では SD-05 の公開飛行のように、ハードウェアを原寸で動かすデモが行われ、その安全性や社会受容性を現場で評価できる。

- 規制サンドボックス+外交特区:会期中は国際機関・政府・自治体が合同で暫定ルールを敷くため、遠隔医療や自動運転など現行法のグレーゾーンを越える実験が可能になる。担当官同士の「その場の合意形成」がイノベーションの導火線となる。

- 異文化・異業種の“即席コロケーション”:150か国超の技術者・クリエイターが半年間滞在し、夜は同じカフェやラボで語り合う。こうした偶発的混淆は Slack や Zoom では再現しにくい。1867年パリでジャポニスムが印象派を刺激した構造が、現代版コラボとして再演される。

- 国際文化外交の“ソフトパワー競技場”:国家パビリオンは単なる展示ではなく、試食・ライブ・対話を通じた「多感覚外交」の場である。とくに政治的対立が深まる時代ほど、文化芸術を介した対面交流の価値が増すことを 1937 年パリや、現在のウクライナ館が証明している。

- 巨大イベント批判への“実証的回答”:予算膨張や環境負荷への批判は当然強い。だからこそ夢洲では建築モジュールの再利用率100%や再エネ100%運営が宣言されている。単なる評論ではなく、現地で結果を測定し公開することで初めて「本当にサステナブルか」を検証できる。

未来の万博:分散・包摂・カーボンネガティブ

次世代の万博は、「分散型万博」へと進化するだろう。ドバイ万博が導入したオンライン・スクールプログラムや遠隔体験は、来場不可な地域の子どもに万博体験を拡張した。 サーキュラーエコノミーの観点では、会場建築のモジュール化・リユース、再生可能エネルギー100%、食の廃棄物ゼロなどが必須要件となる。

また、南半球や島嶼国を含む「コモンズ型共同開催」が提案されている。複数都市が同時期に連携し、CO₂排出を抑えつつローカル課題を国際課題に翻訳する枠組みだ。さらに、市民科学(Citizen Science)やDAO(自律分散型組織)的ガバナンスを取り込み、来場者が出展テーマの実験に出資・参加し、会期後もデータを共有し続ける継続型コミュニティを構築すべきである。究極的な問いは、「地球規模課題の解決」を掲げるなら、もはや一国のショーケースではなく、地球規模の協働OSとして万博を再設計できるか、である。

これからの時代の万博を真に意味あるものにする鍵は、イベントの「鑑賞者」ではなく「共創者」としての市民参加である。AIが生成する未来像に対し、人間がどのような倫理と感性で応答するか――それを試される場でもある。問うべきは、万博が終わった瞬間から始まる“レガシーの運用期間”を誰が担い、どのように評価するかだ。未来はショーではなく、不断のプロセスである。万博はそのプロセスを加速する「実空間のインターフェース」として生まれ変われるのか。

脚注:

- 1851年会場跡から発掘された水洗トイレの報道:https://www.discoversouthken.com/discover-more/toilet-remains-form-spend-penny-exhibition-uncovered-hyde-park/?utm_source=chatgpt.com ↩︎

- 1867年パリ万博とジャポニスム:モネ《ラ・ジャポネーズ》など印象派への影響:https://en.wikipedia.org/wiki/La_Japonaise_%28painting%29?utm_source=chatgpt.com ↩︎

- 1893年シカゴ万博:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%82%B4%E4%B8%87%E5%9B%BD%E5%8D%9A%E8%A6%A7%E4%BC%9A_(1893%E5%B9%B4) ↩︎

- 1904年セントルイス万博:アイスクリームコーン誕生説:https://www.seriouseats.com/ice-cream-cone-history?utm_source=chatgpt.com ↩︎

- 1937年パリ万博:独ソパビリオンの正面対峙と《ゲルニカ》:https://en.wikipedia.org/wiki/Exposition_Internationale_des_Arts_et_Techniques_dans_la_Vie_Moderne?utm_source=chatgpt.com ↩︎

- 1958年ブリュッセル万博:アトミウム、最速エレベーターとキャンディ配布:https://misfitsarchitecture.com/2018/04/15/the-atomium/?utm_source=chatgpt.com ↩︎

- 1970年大阪万博:世界初IMAX映画『Tiger Child』上映:https://www.reddit.com/r/imax/comments/1auj6yr/footage_of_the_first_ever_imax_film_tiger_child/?utm_source=chatgpt.com ↩︎

- Expo 2020 公式サステナビリティレポートの技術概要:https://www.expo2020dubai.com/-/media/expo2020/sustainability/expo-designed-report-digital-version-v12.pdf?utm_source=chatgpt.com ↩︎