ノンアル・ソーシャライジングの時代 〜禁欲から社交場の再設計へ〜

健康の再定義と、“飲まなくても集まれる”空気

ノンアル(ローアルを含む)は、お酒の嗜好の小さな選択ではなく、社交の前提を書き換える文化変動である。

WHO(世界保健機関)は、2019年に260万人の死亡がアルコールに起因したと分析し(全死因の4.7%)、「アルコールは(最も高いリスク・グループの)「グループ1」発がん性物質であり、低用量であっても安全なアルコール摂取量など存在しない」という含意を2023年に公的に打ち出した1。同じ声明で、欧州地域では軽度〜中等度の飲酒がアルコール起因がんの約半分を占めると明言している2。最新の公衆衛生・疫学のコンセンサスもかなり明確で、各機関の研究が同様のエビデンスを示している。

「酒は百薬の長」という言葉は、長年酒好きの免罪符になってきた。少量の飲酒は血流をよくするので、体に良い効果があることをデータから示したものを「Jカーブ効果」と呼んでいたが、現在ではより正確な実験データで否定されている3。こうした検証に基づく事実は、“飲み過ぎの個人問題”から“社会の設計課題”への転換を促すものであり、個人の節制ではなく、誰もが気まずさなく選べる環境を整えることが問われている。

政策面の転回も大きい。カナダは2023年に週1〜2杯を「低リスク域」と再定義し、「少ないほど望ましい」という考え方を明確にした0。推奨量ではなく、飲用リスクの連続性を可視化する枠組みに移ったことが重要である。生活者側の実践でも潮流は定着しつつある。英国ではDry January(ドライ・ジャニュアリー=1月を1ヶ月間禁酒する、または酒を控える取り組み)が季節行事化し、年始に一斉に“飲まない実験”を行い、2025年には英国内で1,550万人(成人人口の約29%)が参加すると発表された0。断酒による睡眠や集中の回復を、体感的に共有する文化が醸成されるようになっている。オーストラリアでは10月に禁酒して寄付を募るSober October(ソバーオクトーバー=10月の禁酒月間)も定着しつつある。こうした潮目の変化は、日本の“付き合いの作法”にも静かに影響を与え始めている。

人はなぜ酒を飲むのか:効用と規範の変化

そもそも人はなぜ酒を飲むのか。まず第一に生理的効果がある。アルコールは中枢神経に作用して不安と警戒の閾値を下げ、社交場での自己開示を容易にする。緊張をほどき、恋愛や友情において本音の言葉を語る勇気をくれる。乾杯の同時性は心の歩幅をそろえ、昼の役割から夜の素の自分へ切り替える合図にもなる。

また、酒の歴史的な水分・栄養補給の合理性も指摘できるだろう。近世まで水の衛生が不安定な地域では、発酵と加熱を経た低度の醸造酒が病原リスクの低い安全な水分源として、農耕や交易を支えた。また穀物や果実を液化し、保存可能な形でエネルギーに換える手段としても合理的であったという。

そして第三に、酒はさまざまな文化資本としての価値も生み出してきた。乾杯の作法、酒の宴席、ワインと料理の教養は、コミュニティへの所属と趣味を示す記号として機能してきた。酒は通過儀礼・祭礼・契約における象徴であり、共同体に一体感と記憶を与えた。また、居酒屋やパブは家でも職場でもない「第三の場所」を形づくり、階層や役職を越えた会話を可能にした。

酒の社会的・文化的効用が肯定される一方で、依存・暴力・事故・生産性低下といった外部不経済も大きい。儀礼や祝祭では酒が共同体の連帯を高めてきたが、同時に飲めない人を周縁化する規範も作ってしまった。日本では飲酒運転が社会問題化して近年厳罰化が進んだ。いわゆる「飲み会」文化も、帰属意識を強める一方で、同調圧力や健康負荷を温存してきたのである。

世界の飲料市場を見ると、ノンアル/ローアルは緩やかだが確実な成長曲線を描いている。国や宗教、規制の差を越えて、健康・安全運転・生産性・翌日の体調管理といった合理的な動機が、地理や文化を横断して共通言語になりつつあるのだ。

とりわけノンアル・ビールは、市場全体が縮む局面でも数量ベースで伸びを示し、総ビール量のうちに占める比率を着実に高めている。IWSR(Drinks Market Analysis)は主要10市場の見通しとして、ノン+ローアル合算は2024〜2028年に年平均+4%、その牽引役であるノンアル単独は+7%と予測し、2028年までにノンアルだけで40億ドル超の増分が積み上がると見立てる4。

北米・西欧に限らず中東・北アフリカでも受容が広がり、宗教規範と健康志向が重なって“ノンアル常飲”の場が増える。米国のノンアル市場はRTD(Ready To Drink:缶など開けてそのまま飲める飲料)の寄与もあり、年率で二桁成長を続ける見通しである。米NIQ(旧NielsenIQ)の分析では、ノンアルの購入者の93%がアルコール飲料も併買しており、シーンや嗜好、状況に合わせた、飲む/飲まないの併用モードが標準化している5。

需要側の“最後の壁”は社会的圧力である。若年層ほど、当初はノン/ローで通すつもりでも場の空気に流されるという自己報告が多く6、味や価格の障壁に加えて「理由を説明しなければならない空気」がノンアル選択の妨げになる。したがって、選択の正当化を要さないデフォルト設計、例えばメニューの並び、乾杯の所作、会計や注文の手段などが、経済合理性以上に市場拡大の鍵となる。

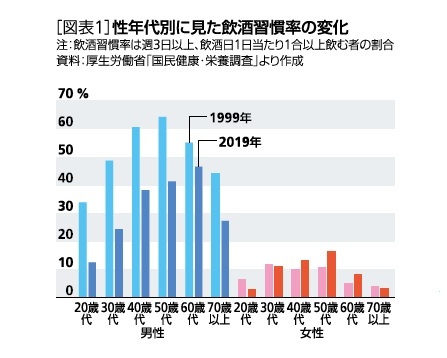

日本の基調も変化している。成人1人当たりの酒類消費は1990年代のピークから長期に低下し、特に若年男性層の飲酒習慣率の減少が著しい7。また構成もビールや清酒から低アルのRTDやノンアルへと緩やかにシフトした。家庭内でのノンアル・ビール消費は右肩上がりで、コンビニやドラッグストアの棚でも“度数で選ぶ”という行動が当たり前化しつつある。量の“引き算”が既定路線となった今、課題は「どう楽しく足し算するか」であり、ノン/ローアルはそのための手段へと位置づけを変えた。

日本では男性は全ての世代で飲酒習慣率が低下。40-60代女性は就労率増もあり増加している(厚生労働省)

文化史と「第三の場所」:酔いに頼らない会話のインフラ

酒場は長く第三の場所(The Third Place)の要として機能してきた。家と職場の外に、身分や役職を脱ぎ捨て語り合う居場所を用意するという思想は、都市の民主主義の基盤である。パンデミック後、真の第三の場所は世界の大都市で希少化し、都市空間の商業化によって時間単価が上がり、「滞在の自由度」が細りつつある。その穴を埋める候補が、飲酒を前提にしないカフェ・バーやラウンジである。

そこでは、カウンターの形状、視線の交差、支払い動線、スタンディングスペースいった空間の微細な設計などが、偶発的な会話のきっかけを生む。音と照度の調律もコミュニケーションの活性化に重要である。酔いがもたらしていた“潤滑”は、環境設計で代替し得る部分も多い。

また、日本にはアルコールに依存しない社交の体系が歴史的に存在する。茶の湯は躙口(にじりぐち)という低い入口をくぐる通過儀礼によって上下の差を薄め、一座建立の理念によって参加者全員が主客を往復する。入口で外界のノイズを切り、器や季節の取り合わせで共通の話題を作り、所作で呼吸を合わせるという構造は、現代のノンアル・ソーシャライジングにそのまま移植できるのではないだろうか。入店時の短い儀礼、席次と視線の流れの設計、静けさの運用。これらは、飲み物の度数に関係なく会話の密度を上げる技術体系である。

レストランでも近年アルコールが飲めない人のために、ティーペアリングを提案する店が増え始めている。発酵茶(プーアル、黒茶など)や低発酵の烏龍、焙煎のほうじ茶・麦茶、ハーブや柑橘を合わせた抽出を用い、脂・旨味・酸の輪郭を立てる多様なペアリングが可能である。例えば序盤は軽い渋みで食欲を促し、魚は柑橘と弱炭酸で素材を引き立て、肉は焙煎で焦げ香に寄せ、甘味は発酵由来の酸で切るなどだ。

近年日本でもローカル・ガストロノミーが盛んになりつつあるが、車で訪問するような地方のローカルレストランでは、ノンアルの選択肢が顧客の支持を広げ、車のアクセスのしやすさ、繊細な料理を酔わずに鋭敏な味覚で味わいたい人にも好評だ。価格はワインより抑えつつ、物語性と健康感で満足度を高めることができる。

ノンアルの味を支える技術と課題

現在のノンアル品質を支えるのは、ディアルコール化(Dealcoholization)の技術である。少しテクニカルな話になるが、SCC(スピニング・コーン・カラム)や真空蒸留は、低温・低圧環境でアルコールを抜きながら香気を回収し、後段で再統合することで“らしさ”を保つ。逆浸透やナノ濾過は膜分離によって分子サイズの差を利用し、香味の損失を抑える。ビールでは泡持ちや苦味、粘度などの物性が飲用満足度を左右するため、不要成分を除去し泡立ちに寄与する中空糸膜の選定や、炭酸管理、糖化工程の微調整が品質の差を決める。

スピリッツ代替の領域では、発酵や蒸留そのものの再現にこだわるよりも、ボタニカルの抽出・ブレンド・エイジングを用いて、柑橘、スモークなどの風味パレットを多層に積む“フレーバー・アーキテクチャ”が主流だ。ここでは味だけでなく、グラス形状や氷の粒径、泡の粒度といった触覚・聴覚的要素が体験の半分を占める。

技術の進歩は同時に環境負荷の課題も突き出す。ディアルコール化は水やエネルギーの投入がかさみやすく、工程全体では必ずしも“環境にやさしい”とは言い切れない。したがってパッケージの軽量化、瓶から缶・紙への最適化、熱回収や再エネ導入、リターナブルの組み合わせといったサプライチェーン全体の最適化が不可欠となる。

経済の観点では、ノンアルは「水やソフトの延長」ではなく、香り・器・ストーリーといった無形価値にコストを振るプロダクトである。価格の納得感を得るには、原価や手間の見える化、容量の可変化、小瓶の導入など、心理負担を減らす工夫が求められる。味・価格・場の同調圧力を解くことが、このカテゴリーの成否を分ける。

日本の現在地:選択の“言い訳”をなくす

日本では酒税法上、アルコール1%以上が酒類であり、1%未満は酒類に当たらない。0.00%や0.5%前後の飲料は課税や流通、販促の自由度が高く、店舗にとってはメニューや時間帯の構成を柔軟に設計できる。

もっとも、一般の消費者にとっては「ノンアル=完全ゼロ」という理解が根強く、運転時の注意や妊娠・授乳期の留意事項など、説明責任はむしろ重くなる。ゼロプルーフ(Zero Proof=アルコール度数0%)を明確にしていくことが重要だ。市場ではビール大手が戦略転換を加速し、数年内にノン/ローアルの売上比率を大きく引き上げる目標を掲げるなど、お酒を「飲ませる会社」から「選べる会社」への転換が進みつつある。

こうした方針は、採用やESG評価、自治体や学校との協働にも波及し、アルコールメーカーにおいて企業イメージの土台を形づくる。場づくりの事例としては、度数可変の同席を実装したバーが都市部で定着し、0.00%、0.5%、3%を基軸とした体験を常設化している店もある。また、完全ノンアルの店が“昼から使えるバー”として登場し、電源やWi-Fiを備えた第三の場所として機能している(後述)。

ここで見逃せないのは、営業時間の再設計である。ノンアルは深夜以外の回遊性を高め、平日の14〜18時という“空白時間”を会話・読書・軽食に充てる場へと変換できる。都市の昼間人口を取り込むことは、固定費の回収効率を引き上げる一方で、騒音や飲酒トラブルのコストを低減するため、商業地の第三の場所づくりとも親和性が高い。法制度、企業戦略、場のプロトタイプが相互に呼応し、「飲まない自由」が言い訳を必要としない段階に近づいている。

世界の都市に見るノンアル・ソーシャライジング

ロンドンのコヴェントガーデンのClub Soda Tasting Roomは、酒屋・バー・教育拠点を兼ねる“アルコールフリーの百貨店”だ。150種超のノンアルを常設し、週替わりの無料テイスティングで来店者の学びと発見を促す。2023年には業界賞も受け、街の“飲まない文化”のハブとなった。

ロンドンのClub Soda Tasting Room

ベルリンでは、夜型都市の象徴“シュペーティ”のノンアル版として「Null Prozent」が常設店化している。深夜に立ち寄れるアルコールフリー専門キオスクとして、0.0%のビールやデアルコールワインを揃え、衝動買いの文脈に“飲まない選択”を埋め込んだ。クラブ文化の街に代替回路を築いている。

ベルリンのNull Prozent

パリでは、2022年開業の「Le Paon Qui Boit」は“フランス初のアルコールフリーのカーヴ(酒販店)”。約400点のデアルコールワインやスピリッツ、モクテル素材を揃え、企業・イベントへの配送も担う。伝統的な食文化の中心地で、ノンアルを“選び抜く愉しみ”へ昇華した都市型モデルである。

パリのLe Paon Qui Boit

日本でも、アサヒと電通デジタルは合弁でスマドリ株式会社を設立し、東京・渋谷の「SUMADORI-BAR」は0.00%/0.5%/3.0%を“度数レール”として提示し、150種規模のメニューで誰もが同じ卓につける体験を設計した。2025年には名古屋・大阪・福岡、さらにソウルへポップアップを展開し、夜のスタンダードを広域で実装している。また、サントリーは消費者接点の刷新が巧みだ。ノンアル商品に加え東京駅の商業施設でノンアルのポップアップ「のんある酒場」を展開し、家飲み・外飲み双方のノンアル体験を拡張している。

東京・渋谷の「SUMADORI-BAR」

上記の取り組みはいずれも、「学びの場としての試飲」「深夜飲食の利便性」「食文化との接続」「度数の選択権」という異なる角度から“飲まない社交”を制度化し、文化として根づかせている。今後は、こうした業態が特別な店ではなく、あらゆる飲食の場に浸透していくことが予想される。

ノンアル・ソーシャライジングの新しいかたち

今後必要なのは、まず度数の違いを越えて同じ体験を提供する“ABV(アルコール度数)バリアフリー”を拡大していくことだ。0.00%、0.5%、3.0%を同一レシピ・同一価格帯で提供すれば、消費者は“弱い説明責任”から解放され、選択の速度が上がる。空港ラウンジ、ホテル、劇場、スタジアムといった多様な場で、同じ銘柄を度数違いで選べるという設計は、訪日客にも直感的で分かりやすい。

また、乾杯の再発明も有効ではないか。たとえば入店後の最初に一口0.00%を味わう“編入儀式”を軽く導入するだけで、場の緊張はほどけ、ノンアルを選ぶ人が理由を述べなくて済む。これは茶の湯のモジュールである、季節の小菓子や香りを短く共有し、主客を往復する作法を援用すれば、初対面でも会話は自然に立ち上がる。

そして、バーなどアルコール業態の昼市場の獲得を都市戦略として明確に位置づけてみてはどうだろうか。ノンアルは深夜に依存しない回遊性をもたらし、商業地の空白時間を会話・学び・軽食に変換する。自治体やディベロッパーは、”ナイトタイムエコノミー“とは逆の発想で、お酒の消費を強制しない第三の場所をインフラとして増やし、客単価だけでなく滞在満足度を高めることで収益を維持拡大させる戦略を検討すべきだ。

また、日本の発酵文化を核にした地域ブランディングがここで実を結ぶ。甘酒、麹、柑橘、出汁、焙煎といった基盤素材を地域性と結び、ご当地のゼロプルーフを観光動線や道の駅に常設すれば、地酒の蔵や茶園、果樹園と連携した新たな価値連鎖が生まれるだろう。日本の酒造メーカーなどが、アルコールの“系譜”を引き継ぐノンアルを仕立てることは、伝統を次世代につなぐ具体策でもある。

企業や組織の視点では、職域インクルージョンの標準化が欠かせない。社内イベントや自治体の交流にノン/ローアルを必須化し、1%未満の法的扱いや運転時の留意点をわかりやすく周知する。製造側は0.00%と0.5%の差異を丁寧に伝え、睡眠や集中、事故率などの効果を見える化して、導入の便益を関係者に説得的に示す必要がある。

最後に、社会的な認識と物語の転換が必要である。ノンアルは「やめる話」ではない。睡眠の質、翌日の集中、会話の記憶といった個人の利益に加え、事故や医療負担の抑制といった社会的便益がある。「少ないほど望ましい」という公共の言語に寄せつつ、「選べる設計」をブランドの核として語ることで、禁欲の物語から編集の物語へと舵を切ることができる。

“余韻で飲む”大人のノンアル・ソーシャライジング

最後にお酒好きの人へ。長年の酒席は、あなたの/わたしの人間関係を編んできた大切な風景だ。ワインや日本酒好きの大人こそ、ノンアルは「やめる」話ではなく、飲み方の「格」を上げる提案にしたい。最初の一口を0.00%で始めるだけでいい。柑橘と微発泡のグラス、あるいは軽く抽出した白茶の温度で口中を整えると、一本目の白のミネラル、赤の酸が驚くほどクリアに立ち上がる。いわば“香りの準備運動”だ。この導入で、最初のワインが一本分の価値を取り戻す。

次はストーリーの設計だ。二杯目のワインの後は、低アルのスプリッツァーやボタニカルのノンアルに切り替える。ローズマリーや山椒のほのかな苦味と酸は、タンニンの後味を引き締め、会話の舌をもう一段滑らかにする。もう一杯ワインを重ねるより、むしろ“いい余韻”が長持ちするのを体感できる。三杯目のワインは、その夜のハイライトにして早めに切り上げる。年齢を重ねた飲み手ほど、ピークを逃さない間引きがうまい。

店選びも大事だ。照度が落ち着き、音がうるさくない場所を選ぶ。最初に「今日はゆっくり味わいたいので、最初は0.00%、途中に低アルを挟んでください」と一言添えると、良いソムリエのいる店はすぐ理解し、ワインとノンアルの橋渡しが自然に立ち上がる。グラスは小ぶりで、注ぎは浅く。若い頃の“量の快楽”から、いまは“時間の快楽”へと軸足を移すだけで、夜の密度は上がる。

同席者への声かけは演出を高めるアプローチで。「最初の一杯、香りだけで始めませんか」「このノンアル、牡蠣が甘くなるから一口だけ試して」。勧め方は“効能”より“驚き”。乾杯はノンアルの小さな一口にしてしまう。誰も理由を説明しなくて済む気配りが、場をやわらかくする。一本を最後までおいしく飲むための配慮だと伝えれば、ワイン好きほど膝を打つ。良いボトルは、良い余韻をもって締めたいものだ。

翌朝の差も、歳を重ねるほど決定的だ。散歩の脚が軽い、朝の仕事の生産性が上がる、車の運転に迷いが出ない。夜の二時間が、翌日の数時間を食いつぶさない—この時間価値こそ、年齢を重ねた飲み手が手に入れるべき新しい贅沢だ。ノンアルは、酒やワインを貶めない。むしろワインの記憶は濁らず、一本の価値を最大化する。度数を下げて、品位を上げる。これが、次の十年の“大人の飲み方”ではないだろうか。

<脚注>

- 世界保健機関(WHO)「Global status report on alcohol and health 2024」 ↩︎

- WHO欧州地域事務局 × IARC 共同声明(2023年11月6日):アルコールとがんの因果を再確認、「飲まないほど予防に有利」と勧告 ↩︎

- 「Jカーブ」再検証:JAMA Network Open(2023)Zhaoらの系統的レビュー/メタ解析。低~中等量の死亡リスク低下は有意でなく、バイアス調整で消失 ↩︎

- IWSR(2024/12–2025/05) ↩︎

- NIQ(旧NielsenIQ)「Charting the Growth of Non-Alcoholic Beverages」:ノンアル購入者の93%はアルコール飲料も併買 ↩︎

- 社会的圧力が需要の「最後の壁」:Heineken × Oxford × Ipsos(11,842人調査, 2025)と報道 ↩︎

- 厚労省「アルコール健康障害対策推進基本計画」 ↩︎