なぜAI広告は効果を上げられないのか─Ehrenberg-BassとLinkedInによる調査が示す本質

LinkedIn B2B InstituteとEhrenberg-Bass Instituteが共同で実施した新たな調査は、生成AI(GenAI)のB2B購買における意思決定と、広告メッセージのズレを浮き彫りにした。調査は、AIベンダーが自社製品の優位性を強調する一方で、実際の購買を左右する要因が、より人間的な感情や印象であることを示している。

マーケティングの基本を見失うAIベンダー

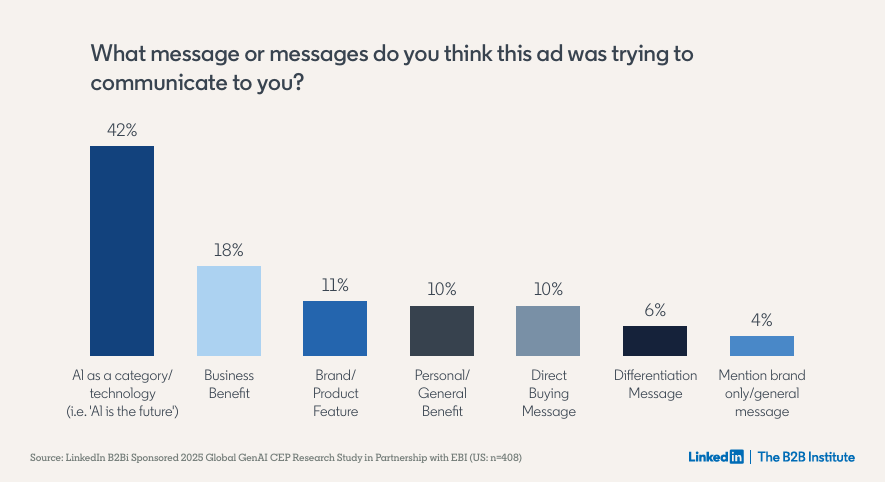

現在、市場にあふれるAI関連広告の多くは、「未来を変える」「効率を高める」といった抽象的な文句を繰り返しており、消費者にとっては差別化が難しい。どの広告も似通っており、極端な言い方をすれば「一つ見ればすべてを見た」ような印象すらある。調査はこのような広告の実態を数値的に裏付けた。

Ehrenberg-Bassが繰り返し示してきたように、「認知されること」は「優れていること」以上に購買に影響する。実際、GenAIを購入したと回答したのは全体の30%に過ぎず、そのうちの60%が既存ベンダーからのリピート購入であった。つまり、検討されるブランドは非常に限られており(平均2.4ブランド)、記憶に残ることこそが商機につながるという事実が改めて浮かび上がった。

広告が語っていない「人間の事情」

AI広告のほとんどは、製品の処理能力や効率性に焦点を当てているが、実際のユーザーが重要視しているのは、業務に対する充実感や、仕事がより楽になったという感覚である。調査では、「自分の仕事が意味あるものに感じられた」「ストレスが軽減された」「リモートワークがしやすくなった」などの人間的な要因が、購買を後押ししていることが示された。

だが、多くのブランドはそれを訴求していない。「AIができること」ばかりを語るあまり、「AIを使うことで人がどう感じるか」という本質が抜け落ちている。これは、AIをツールとしてではなく、存在意義を脅かす脅威と見なす購買層にとって、逆効果ですらある。

“記憶されるブランド”が勝つ時代

広告内で差別化されたメッセージを伝えていたのは全体のわずか6%であり、バイヤーの11%しか特定のブランド名を思い出せなかったという。これは、広告が購買決定の後押しではなく、既にある決定の「検証」になっている証左である。

こうした中、カテゴリー・エントリー・ポイント(CEP)─「このブランドは創造性に強い」「あのブランドは知識を象徴する」─というブランドと感情の接点が、ますます重要性を帯びている。たとえばGoogleは「知識」、OpenAIは「創造性」と結びつけられており、こうした印象が認知に強く影響しているとされる。

AI広告に必要なのは「人間中心の視点」

人は自分の仕事に意味を見出しており、AIによって置き換えられることには根源的な不安がある。調査対象の39%が、生成AIに仕事を奪われることに懸念を抱いていた。特に高い成果を出す人ほど、自身の専門性に誇りを持っており、それが普遍化されることに対する抵抗感は強い。

このような人々に向けた広告で、「効率性」や「自動化」の価値ばかりを強調すれば、「自分の仕事の価値が軽視されている」と受け取られる危険すらある。むしろ、「仕事の中にある葛藤や努力を肯定する」ようなメッセージこそが共感を呼び、ブランドとの心理的距離を縮める。

LinkedInとEhrenberg-Bassの調査は、生成AIの広告が直面している根本的な課題を明確にした。購買を決定するのは合理的な判断だけではなく、人間らしい感情や自己認識である。マーケティング担当者は、製品の性能や効率性を語るだけではなく、「その製品が人の仕事や人生にどのように意味をもたらすか」を伝える必要がある。AIがテーマであっても、広告はテクノロジーの競争ではなく、人間性の理解をめぐる競争である。(出典:LinkedIn B2B Institute、Ehrenberg Bass Institute、WARC、画像:B2B Institute)