休暇の人類学―祝祭から権利、そして自己資本投資へ

贈与としての休暇──宗教儀礼から共同体更新装置へ

休暇とはなんだろうか。そもそも、西欧では休暇は英語の holiday の語源は中世英語 haliday、さらに遡れば古英語 haligdæg に行き着き、「聖務にあてる日」を意味した。14世紀には「宗教祭」と「労働免除日」の二義を併せ持ったが、16世紀以降に宗教色と娯楽色が分岐し、現代英語では後者の意味が主流となった。いわば余暇の最初期モデルは「神に捧げる時間」であり、世俗化の過程で「自分のための自由時間」へ転換したのである。

人類最古の休暇は神や王から与えられる「聖なる余白」であった。古代メソポタミアやエジプトでは、豊穣祭や宗教行事が公的休息をもたらした。ローマ帝国では「フェリア(祭日)」が多く設定され、政治的結束や共同体の一体感醸成を図った(紀元前3世紀頃).

古代メソポタミアの新年祭アクイトゥでは王が神殿で権威を剝奪され、再び戴冠されることで社会秩序が更新された1。ローマ帝政期のサートゥルナーリアでも2主人と奴隷の役割が逆転し、宴と仮装が一週間続く。その非日常は、人類学者ヴィクター・ターナーがいうリミナル(境界的)な時間であり3、日常のヒエラルキーを一時停止させることで共同体の統合を強化する機能をもった。

現在もシリアで行われるアキトゥの祭の国王と王妃の行列(画像:AANF)

日本の祭り・盆踊りも同様である。祖霊を迎え、村の若者と外部者が夜を徹して踊り続ける時間は、世代や婚姻のネットワークを再接続する「社会的メンテナンス」として機能してきた4。

ここで注目すべきは、休暇が単なる休息ではなく支配層からの「時間の贈与」であった点である。支配層が労働を一時的に免除し、人びとに祭祀参加の義務と快楽を同時に与えることで、権力構造は循環しながら長期持続を図ることができた。休暇の根本的意義は、この贈与と返礼の循環にこそ見いだされる。

制度化する余暇──産業革命が生んだ“権利”の休日

産業革命がもたらした長時間労働は、「神聖なる余白」をふたたび奪った。18世紀後半、イギリスで産業革命が進む中、労働時間は過酷さを増していった。蒸気機関は生産性を引き上げたが労働時間も極端に伸ばした。そこで起きる19世紀の労働運動は、宗教的祝祭を世俗の権利へ置き換えた。“Holy day” が “Holiday” へ軟着陸した軌跡である。

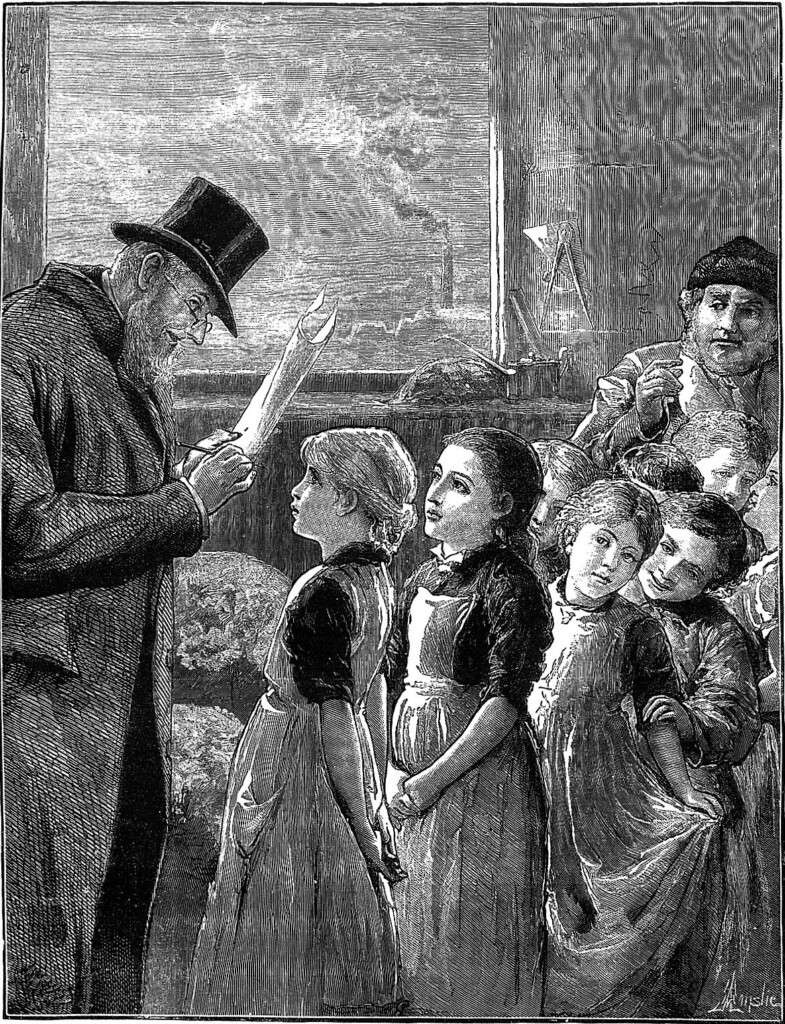

1847年の英国工場法は女性と13歳未満の就労上限を週63時間に制限し、休日概念を法の条文へ移植した。19世紀初頭の工場法(Factory Acts)制定により、児童労働規制とともに労働時間上限が徐々に導入された5。

英国工場法で設置が義務付けられた、児童労働を管理する工場監察官(画像:Wikipedia Commons)

20世紀前半には、アメリカやフランスで「週48時間」「週40時間」といった枠組みが法制化され、余暇の概念が労働者権利として確立された。米国のフェア・レーバー・スタンダード法が週40時間制を導入し、フランスでは1936年の人民戦線政権が「有給2週間バカンス」を可決した。フランスは従業員に週1日の有給休暇を義務付けた世界初の国のひとつである。その後、ドイツやイギリスでも年次有給休暇制度が拡大。1960〜70年代には、OECD諸国の多くで「最低年20日以上」の有給取得が法定化された。次第に休暇は支配階級の恩恵から労働者の権利へと転位し、「余暇産業」が誕生したのである。

社会党党首、レオン・ブルム(1932年)。1936年の選挙で社会党、共産党、急進社会党などの人民戦線が勝利し、ブルムを首班とした人民戦線内閣が成立し、バカンス法が可決する

第二次大戦後の欧州復興と福祉国家拡大はその大義を後押しし、北欧のケサロマ(連続4〜6週間の夏季休暇)やフランスの5週間バカンスが一般化した。制度化された余暇は消費文化を刺激し、鉄道網・自動車インフラ・海岸リゾートを急拡大させ、休暇自体が国家経済を駆動する歯車へと成長したのである。制度化は休暇をカレンダーの特定日に押し込め、「休暇=消費」という構図を強化した。祝祭は観光商品へ変質し、休暇本来の贈与性は薄れていった。

日本の祝日制度とゴールデンウィークの成立

日本における近代的な祝日制度は明治維新後の「改暦」に始まる。当初の祝日は天皇誕生日や紀元節など皇室に関わるものが中心であったが、戦後の1948年に成立した祝日法(国民の祝日に関する法律)によって憲法記念日(5月3日)やこどもの日(5月5日)が制定された6。同時に、勤労革命の成果として有給休暇制度が整備され、企業における労働時間管理や休暇取得権の保障が法的に担保された。

そして1951年頃、映画興行界が「黄金週間」と呼んだGWブームが始まり、従来の祝日と土日を組み合わせて長期連休を獲得する動きが全国的に広まった。

1951年に上映された映画『自由学校』が、5月初旬の連休にヒットしたことがきっかけで、映画業界が「黄金週間」を宣伝した:Wikimedia Commons(PD)

1965年の祝日法改正では、4月29日を昭和天皇の誕生日として祝日化し、さらに2007年には「国民の祝日が二つの祝日に挟まれた場合、その日を休日とする」という通称「国民の休日」規定が加わった結果、GW期間は最大10連休となることもある。

GWは家族旅行や地域イベント、祭りや文化体験など多様な過ごし方を生み出し、日本経済の一大消費時期としても定着した。その一方で、都市部の交通渋滞や鉄道ラッシュ、人気観光地の過密化、宿泊料金の高騰といった負荷も生み出してきた。

余暇学の変遷と現在地点

こうした歴史的経緯の中、「余暇社会」のあり方に関する学問的研究も発展してきた。簡単にその経緯についても触れておこう。1950年代には、北米で自由時間の急増を背景に「レジャー研究」が誕生した。社会学・レクリエーション学の周辺領域として“余暇=生活の質”を測定する手法が整い、学会や専門誌が相次ぎ創刊される。

1970年代に入ると、日本でも高度成長と「ゆとりある国民生活」政策7を追い風に余暇行政が脚光を浴び、1973年に日本余暇学会が発足した8。80年代末のバブル期にはリゾート法がレジャー投資を加速、研究資金と実務フィールドを拡大し、大学・自治体でレジャー関連講座や部局が乱立する“余暇学ブーム”が最高潮に達する。

だが91年のバブル崩壊と長期不況で観光・レクリエーション産業が失速し、余暇への注目は転換期を迎える。さらに90年代後半から観光学、スポーツ科学、ワークライフバランス論など専門分化が進み、テーマは各分野へ吸収された。2000年代以降はデジタル余暇が台頭し、従来の体験・フィールド重視型研究は変革を迫られるようになった。一方で「時間資本」「リスキリング」「幸福・ウェルビーイング研究」「再生型ツーリズム」など新概念が登場し、社会的課題と余暇のあり方をデータに基づき概念的に統合していく新たなフェイズに入っていると言える。

多文化世界の祝祭──水・火・歌が織り成す休暇のモザイク

休暇の姿は、気候・生態系・歴史・宗教が交差する地点―祝祭で際立った多様性を帯びる。実際、多くの国民的休暇は祭りと結びついている。タイのソンクラーンは酷暑期到来を告げる水掛けの祝祭であり、都市全体をクールダウンさせつつ災厄を洗い流す「環境儀礼」の機能を持つ。一方、インドのディワリは雨季明けの大気を浄めるかのように家々をランプと花火で輝かせ、光が闇を克服する物語を身体化する。火と水という対極的エレメントは、どちらも人間と自然の緊張関係を緩和する媒介であり、宗教的カタルシスと生態学的合理性を同時にもたらしている。

(タイのソンクラーンの様子:写真:タイ国政府観光庁)

さらに、祝祭は植民地支配や移住の歴史を背負って変容を遂げる。ブラジルのリオ・カーニバルでは、サンバと仮装が黒人奴隷の記憶を反転し、異階層・異人種を平等な踊り手へと招き入れる。逆に、アメリカのサンクスギビングは植民地者と先住民の物語を再語りしながら、家族帰省と収穫を祝う国民的休暇へ転写された。メキシコの死者の日は、スペイン・カトリックの諸聖人の日とアステカの死生観が融合し、故人の記憶と町の経済を同時に蘇生させる。歴史的トラウマを包摂する祭りは、過去を忘却するのではなく演劇化し、共同体が痛みを共同所有するインターフェイスとして余暇を再設計する。

プリマスでの最初の感謝祭 (油彩) Jennie Augusta Brownscombe, 1914年:Wikipedia Commons )

祝祭の休暇は、個人が「観客」から「協働者」へ移行するプロセスを内包している。近年では、若い人達はフェス参加型ボランティアや・ツーリズムを通じて、音楽やアートの舞台裏を支える体験を余暇の価値として選好する。これは祭りがもつ共同体創出機能が、ポスト産業社会における新たな社会参画モデルへと接続しつつある兆候である。

水・火・歌・星といった自然―文化のハイブリッドの装置を介し、人びとは地域と地球、過去と未来を束ねる「時間の結節点」をつくり直している。余暇とは、祝祭を媒介に自己と他者、ローカルとグローバルを織り合わせる創造的な布地のようなものであり、その模様は多文化世界の呼吸に合わせて絶えず織り替えられているのである。

21世紀に揺らぐ労働=休暇の境界──週休三日制と〈移動する仕事〉

21世紀に入り、休暇の過ごし方は急速に多様化した。コロナ禍はリモートワークを一夜にして常態化させ、余暇と労働の境界線を溶かした。テレワークやリモートワークが定着し、ワーケーションと呼ばれる仕事と休暇の融合スタイルが注目を集めた。すなわち都市部のオフィスに縛られず、地方の自然環境を活用して働くことで創造性や生産性の向上を狙う試みである。

また、デジタル化による仕事の効率化とともに、週休三日制の流れも生まれてきた。欧州を中心に週休三日制や短時間労働の実証実験が行われ、生産性の維持・向上と余暇時間の拡大を両立しうるモデルが模索されている。アイスランドが2015〜21年に行った週35時間試験は、生産性を維持しながらストレスと離職を大幅に減少させたと報告されている。英国では2022年から半年間、61社・約2,900人が週4日勤務に移行し、収益が平均1%強伸び、バーンアウトは71%減少したという9。

週休三日制は単なる休日延長ではなく、労働密度の高効率化と地域旅行のオフピーク分散を同時に誘発する。時間が“贅沢”化することで、短期語学留学やボランティアツアー、地方のアグリツーリズモなど「自己投資型休暇」市場が拡大し、観光と教育の境界が溶け始めた。

また、世界的にデジタルノマドと呼ばれる、国境を超えて移動するワークスタイルが登場してきた。デジタルノマド向けのビザ制度を採用する国が増え、国境を越えて働きながら旅をするライフスタイルが一般化しつつある。実際、すでに66か国が同ビザを導入し、ポルトガルやエストニア、日本も最長6か月の滞在を認める制度を実施した。個人は国境を越えて職を持ち運び、「仕事がある場所」から「ネットがある場所」へと行動半径を拡張した10。

日本の労働時間縮減の現在と未来

注目したいのが日本の労働時間の劇的な縮減である。1960 年代に年間 2,200 時間前後で、働きアリとも言われた日本人の平均実労働時間は、バブル崩壊後の約 1,900 時間を経て、2022 年には 1,607 時間 まで低下した11。

縮減の要因は三つに整理できる。第一に1992年の労基法改正による週40時間制の完全実施。第二に2018年「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制と有給5日取得義務。第三にコロナ禍を契機としたテレワーク普及である。これらが長時間残業文化を揺さぶり、「見せ残業=働いていることを見せる残業」を抑制したと考えられる。

将来の時間縮減シナリオを推計すると、過去60年間で約600時間減った線形ペースと週休三日制の試行拡大を踏まえ、2030 年には年間 1,500 時間前後(週休 2.5 日相当)、2050 年には 1,300 時間台(週休3日に近い水準)まで低下する公算が大きい。製造・医療など時間束縛型職種が残るため 1,200 時間を切るには追加制度が必要になるが、逆にAIや自動化によって減少がさらに加速する可能性もある。いずれにせよ、余暇へ振り向けられる可処分時間とエネルギーは確実に拡大する。

時間的・体力的な余裕が増えれば、休暇はリフレッシュを目的とした「消耗品」ではなく「自己投資の資産」へ変貌する。ポイントは 時間を未来へ預けるという発想だ。回復・学習・創造・社会貢献といった自己資本に分散投資することで、人生を長期レバレッジできる。

AIが解放するポストワーク社会──休暇は「学び」と「共創」の自己資本へ

21世紀に入り、休暇は「経験経済」の主要商品となり、同時にデジタル化の波を被った。リモートワークや週休三日制の試行により、休暇と労働の境界は時間的にも空間的にも流動化している。労働時間・負荷の軽減によって、今まで労働に割いていたエネルギーの余剰が増加している点も指摘すべきだ。

そして生成AIとロボティクスの導入率が高まる2030年代半ばには、ホワイトカラー業務の最大三割が自動化されるとの試算がある。すでにさまざまな分野の雇用喪失が問題視されているが、これは逆に言えば「ヴァケーション」の語源が暗示した「空っぽの時間」が再び本質となるとも言える。しかし今回は宗教ではなく、学習・ケア・創造といった「自律的プロジェクト」で満たされる可能性が高い。仕事そのものが希少資源へ転化する未来では、「働かない時間」をいかに社会的価値へ転換するかが核心課題となる。

単純な知識処理のコストは急降下し、人間は「何をするか」を超えて「何を感じ、何を創り、誰と結び直すか」を問われるようになった。休暇はその問いのためのインターフェイス――言わば「時間主権を行使する場」として新たな意味を帯びる。権利として与えられる休暇から、自ら編み出し投資する休暇への推移は、複数の価値軸を同時に作動させる。

リモートワークの常態化や週休三日制の実証実験は、会社が拘束時間をコントロールする力を相対化し、労働者に〈余白の裁量権〉を返還した。こうして休暇は、リフレッシュのための「消費」や使い切れば終わりの「消耗品」ではなく、次の生産活動を高付加価値化するための「先行投資」になった。

言い換えるならば、これまで休暇=余暇は、労働の対極に置かれた“余剰”として扱われてきた。しかし、ライフシフトが求められる時代は休暇こそが人間の主体的活動のプラットフォームになる。そのときの休暇には四つの核心機能がある。

(1)再生──身体と精神を回復し、創造性をリセットする。

(2)学習──知識と技術をアップデートし、生涯にわたる可塑性を保つ。

(3)共創──祝祭やボランティアを通じ共同体を再編集する。

(4)再投資──環境・文化・人間関係へ時間資本を投じ、長期的リターンを生む。

近年の余暇活用は、大きく三つの資本を増やす方向へ収斂しつつある。第一は「人的資本強化型」である。社会人向けリスキリング講座や短期留学、オンライン大学といった学びのインフラが整い、休日をそのままスキルと知識の拡充に充てやすくなった。

第二は「社会資本共創型」だ。地方のボランティア活動や地域創生プロジェクトに身を投じ、経験と専門性をローカル経済へ還元する動きが広がっている。ここで得られる報酬は金銭よりも、人脈や信頼といった“社会的配当”である。

第三は「自然/文化資本再生型」である。環境修復や文化財保護を目的とした旅行プログラムが台頭し、休暇そのものが地球資本への再投資と位置づけられるようになった。たとえば熊野古道の整備ボランティアでは、作業後に次回滞在の割引クーポンや植林証明書が発行されるなど、参加者の行動が長期的な価値循環を生む仕組みが実装され始めている。

こうした自己投資化の潮流が進めば、休暇は「何日あるか」よりも「どう配分するか」が問われる時代に入る。時間は流動的ポートフォリオとなり、自己教育・創造活動・ケアワーク・社会実験といった多様なアセットに分散投資されるだろう。また企業や自治体は、従来の休暇日数管理を超えて、従業員や市民がどのように余暇を活用したかを非財務指標として評価しはじめるかもしれない。サバティカル制度に代表される長期休暇の再設計は、その先駆けであり、休暇を企業・社会価値に転換する仕組みでもある。

こうした未来像は、休暇を「付与される福祉」から「自ら編み出し、社会と共有する資本」へと捉え直すことを要請する。余暇中心社会とは、時間を「消費」から「創造と共生」の回路へ乗せ換える社会であるとも言える。休むことは怠惰ではなく、未来へ価値を仕込む能動的行為になる。休暇をどう設計し、どこへ投資するか――その戦略的選択が、個人の人生や地域の持続可能性を左右する時代がすでに始まっているのである。

<参考文献>

- 小倉隆「ジックラトの平面構成の変遷と類型化に向けた試論」所収のアキトゥ祭解説(2021) ↩︎

- 『サートゥルナーリア祭』ウィキペディア日本語版(参考文献:M. Beard ほか『Religions of Rome』など) ↩︎

- ヴィクター・W・ターナー(山口裕之訳)『儀礼の過程――構造とリミナリティ』而立書房 ↩︎

- 折口信夫『盆踊りの話』(「古代研究」所収、1929) ↩︎

- E.P.トンプソン「時間・労働規律・産業資本主義」(1967)邦訳・解題論文 ↩︎

- 内閣府「祝日法制定の経緯」 ↩︎

- 国土交通省:総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号) ↩︎

- 日本余暇学会→2012年に余暇ツーリズム学会に統合。https://www.leisure-tourism.com/yokagakkai/ ↩︎

- Alda & Autonomy『ICELAND’S JOURNEY TO A SHORTER WORKING WEEK ― アイスランド短時間勤務試験報告書』(2021年)、世界経済フォーラム(WEF)「世界的な『週4日勤務』の試みが導き出した結果」(2023年3月)、American Psychological Association:「The Rise of the 4-Day Workweek」(APA Monitor 2025年1月号。2024 Work in America Survey) ↩︎

- TheDigitalNomad.jp「デジタルノマドビザとは?発行国一覧【2023年更新】」(2025年4月更新)、SAMURAI Immigration Law Office「日本版デジタルノマドビザ|新しい在留資格『特定活動53号』を解説」(2025年4月) ↩︎

- 厚生労働省『令和6年就労条件総合調査の概況』(2024年発表) ↩︎