ミラノサローネ・デザインウィーク2025~人間と世界を見つめ直す、デザインの現在地

2025年4月8日から14日まで開催されたミラノサローネ・デザインウィーク2025は、デザイン界の国際的潮流と新しい社会的文脈の融合点を提示する重要な場であった。それぞれのイベントは、AI時代に問われる「人間性」への問いとともに、持続可能性、身体性、記憶、コミュニティという多様な軸を貫く基盤として機能し、世界中からさまざまな出展者が自由自在に展示を行う中で、会場全体に大きなベクトル・視座をもたらした。

サローネ・デル・モービレ本会場のトレンド

イタリア・ミラノで毎年4月に開催される世界最大級の国際家具見本市・サローネ・デル・モービレ(Salone del Mobile.Milano)は、家具業界の「ワールドカップ」とも言われる。ミラノ郊外のロー・フィエラ・ミラノ(Rho Fiera Milano)展示会場には37カ国以上から2,100を超える出展者が集結し、169,000平方メートルの展示スペースが埋まった。今年は、168の新規ブランドと91の再参加ブランドが登場し、国際的な対話と革新に遭遇する場としての役割を再確認した。

今年のサローネ・デル・モービレのテーマは、「Thought for Humans.(人間のための思考)」で、”デザインの原点に立ち返り、その主要な表現と次元が人間によって、人間のために作られるものであること”を表している。実際に、人間の身体性、感覚、暮らしの質に深く根ざしたデザインが数多く発表された。

アメリカ人写真家ビル・ダージンによるミラノ・サローネ2025のキャンペーンビジュアルより

中でも注目されたのは照明専門展である「Euroluce(エウロルーチェ)」の国際フォーラムとしての復活である。「Light for Life(生活のための光)」と「 Light for Spaces(空間のための光)」という二つのテーマを掲げ、二日間のフォーラムが建築家、藤本壮介氏によるアリーナ、「The Forest of Space(空間の森)」で展開された。光の詩学と機能性が融合した照明デザインが多数展示され、照明が空間の物語性を担う存在として再認識される機会となった。

サローネ・デル・モービレより

フォーリサローネ:都市全体が創造の舞台へ

ミラノサローネ開催時期にあわせ、ミラノ市内で同時開催される個人や企業、団体による展示をFuorisalone /フォーリサローネ(見本市外、という意味)として呼ばれ、こちらは統括する運営団体がない自由展示を指す。今年のフォーリサローネを中心としたミラノデザインウィークの全体を貫くテーマ「Mondi connessi(つながる世界)」は、都市、自然、歴史、文化を越境的に結びつける展示として体現された。

ミラノ市内各地で開催されたフォーリサローネでは、ますます出展者が増大し、ミラノの街中がデザインに覆われる、世界でも類のないイベントとなっている。今年も歴史的な建物や再開発された工場など、多様な会場で展示やイベントが行われた。中でも注目を集めたのがトリエンナーレ美術館での没入型インスタレーション「CHECKERED FUTURE: Frequency Manifest」だ。

このインスタレーションは、カナダ出身のクリエイティブディレクター、ウィロ・ペロン(Willo Perron)が空間設計を手がけ、サウンドアーティストのティム・ヘッカー(Tim Hecker)が音響デザインを担当した。展示は、Vansの象徴的なチェッカーボードパターンをモチーフに、音波や振動といった不可視の要素を視覚的に表現する試みであった。鏡面パネルや動的な照明、霧の演出が組み合わさり、訪問者は音と光のシンクロによる没入体験を味わうことができた。展示初日には、アイスランド出身のアーティスト、ビョーク(Björk)がサプライズDJセットを披露し、来場者を魅了した。

トリエンナーレ美術館でのインスタレーション「CHECKERED FUTURE: Frequency Manifest」より

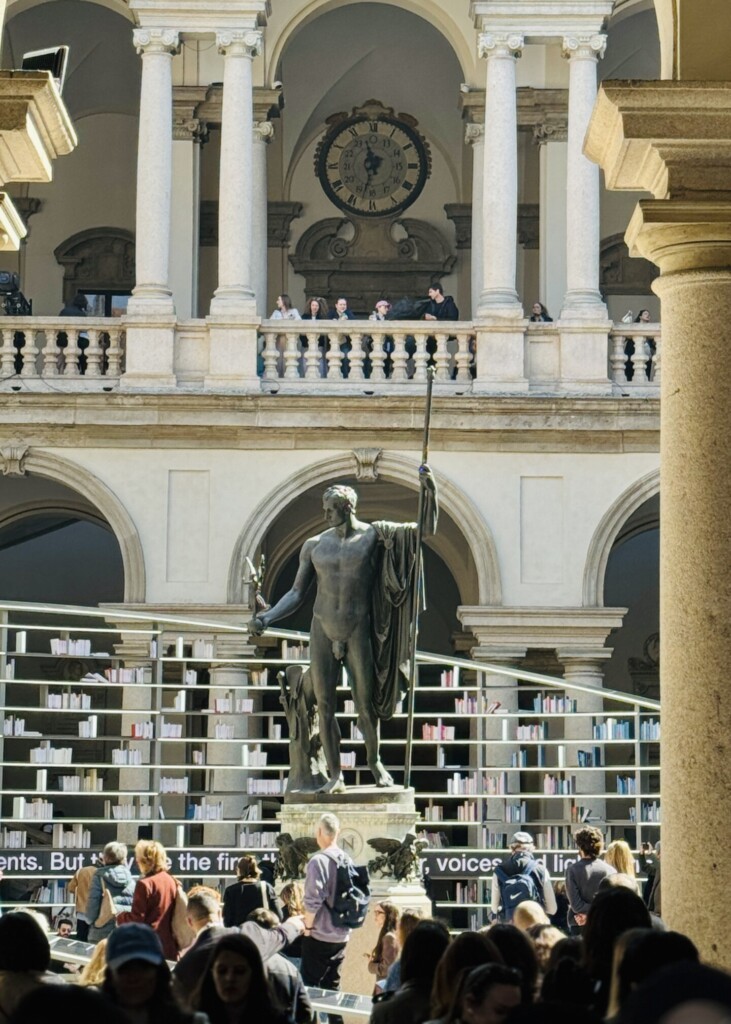

ブレラ地区では、ピナコテーカ・ディ・ブレラの中庭で、ミラノサローネ国際家具見本市が主催するインスタレーション、Es Devlinの「Library of Light」が話題となっていた。これは3,000冊以上の書籍を展示する回転式の”図書館”で、”知の象徴”である本が移動する世界観は新鮮であった。

Es Devlinのインスタレーション「Library of Light」

また、韓国の自動車ブランドKIAによるインスタレーションも大きな話題を呼んだ。Museo della Permanenteで開催された「Opposites United: Eclipse of Perceptions」は、KIAのデザイン哲学を芸術的に表現したインスタレーションである。この展示では、フィリップ・パレーノ(Philippe Parreno)が映画館のファサードを再解釈した光のインスタレーション「Marquee」を通じて、現実と虚構の境界を探求した。またA.A.ムラカミ(A.A. Murakami):「The Cave」や「Beyond the Horizon」といった作品で、原始的な創造性と最先端技術の交差点を表現した。

KIAの「Opposites United: Eclipse of Perceptions」より

人気イベント「Alcova」は第9回目の開催を迎え、ミラノ郊外ヴァレード(Varedo)の4つの歴史的建築物を舞台に、実験的かつ詩的なデザインの展示を展開した。この展示は、都市の衰退と自然の再生というテーマを通じて、現代デザインの多様な可能性を探求する場となった。

会場の一つ、旧SNIA工場(Ex SNIA Factory)は、合理主義建築の象徴であり、産業遺産と現代デザインの対話が展開された。空間を再利用し、素材革新や循環型建築の最前線を提示した。溶岩石、麻、発酵素材、再生木材などの未利用資源に焦点を当てた展示は、デザインが素材の未来を創出するラボラトリーとなる可能性を示唆した。

「Alcova」展示より

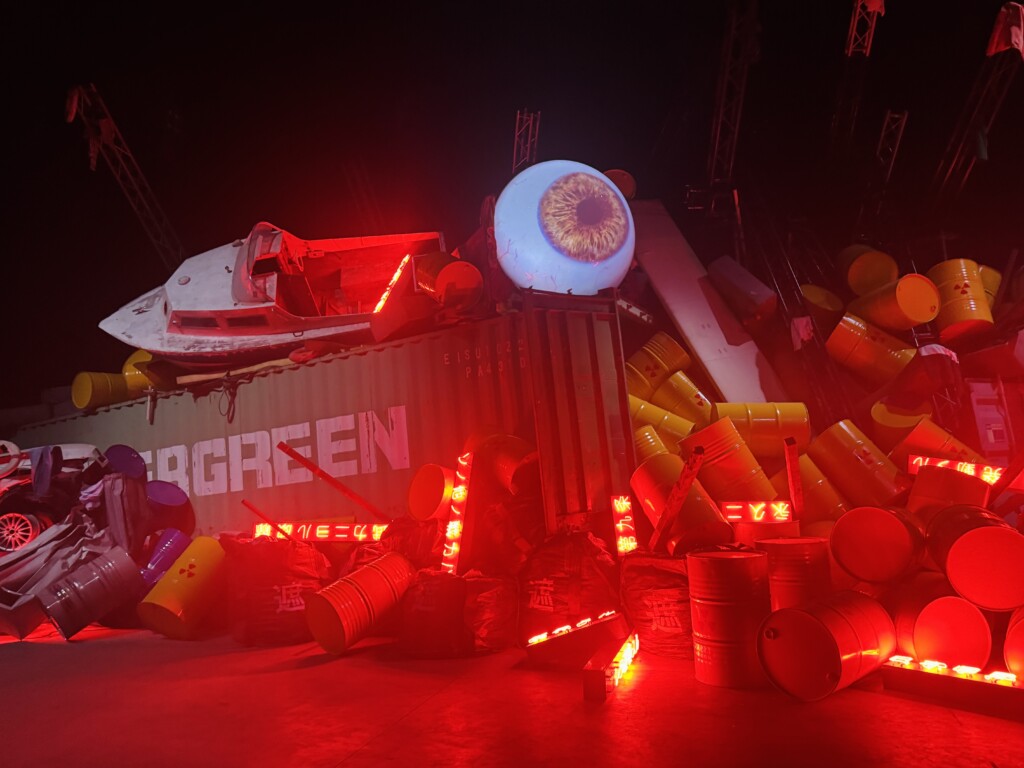

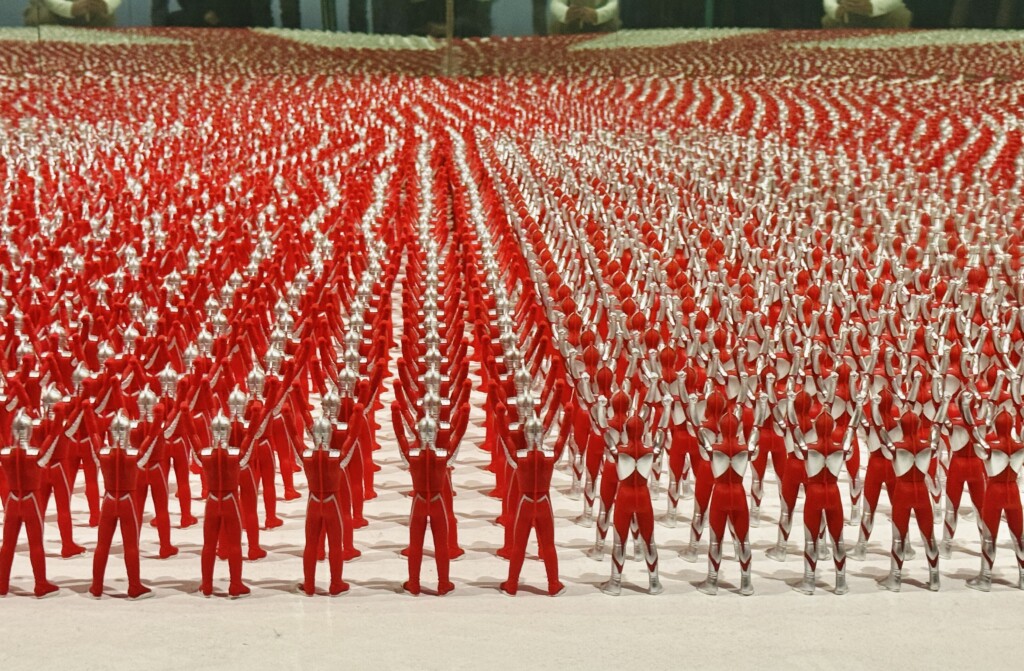

また、2025年のミラノでは、同時期に開催された現代アーティスト柳幸典による大規模個展も注目を集めた。トルトーナ地区の倉庫空間を舞台に展開された本展「Borders of Memory」では、戦争、環境破壊、国境といったテーマを立体的インスタレーションで描き出し、フォーリサローネの動線とも呼応した。デザインとアート、産業と批評が交錯する構図が、都市としてのミラノの文化的厚みを浮かび上がらせた。

柳幸典による大規模個展「Borders of Memory」より

ファッションとデザインの融合:ブランドの新たな挑戦

ファッション業界からの出展も年々存在感を高めており、今年もルイ・ヴィトンの「Objets Nomades」コレクションは、機能美と遊び心を融合した家具で注目を集めた。レザー製のピンボールマシンや再構築されたトランクチェアは、クラフツマンシップとラグジュアリーの新たな接点を探る実験的アプローチであった。

ミュウミュウは文学と女性性をテーマにした「Literary Club」を展開し、歴史的な会場で文学サロンを開催し、女性の教育や社会的抑圧についての議論を行いながら、空間と議論を統合した知的サロンの可能性を提示した。グッチは「Bamboo Encounters」と題し、素材としての竹に新たな解釈を与えたアート展示を行った。

日本からの出展者たち:存在感の高まり

日本からの出展も明確に増加傾向にある。昨年に比べ出展件数は約30%増加し、独立系のスタジオから大手企業まで多様なプレイヤーがミラノの街に展開した。

たとえば、「石巻工房」は再生木材を用いた新作ベンチを発表し、災害と再生をテーマにしたインスタレーションで国際的評価を獲得した。「カリモク家具」はアルコヴァ会場で発酵素材と伝統技術の融合による新作ソファを展示。さらに「nendo」は、「空気の家具」と題したインスタレーションを通じて、物質の軽やかさとデザイン哲学を表現した。京都の西陣織ブランド「HOSOO(細尾)」は、イタリアのデザインデュオ「DIMORESTUDIO」とのコラボレーションによる新作テキスタイルコレクション「Hemispheres Collection(ヘミスフィアーズ・コレクション)」を発表した。展示は、ミラノ中心部の歴史的なアトリエ「Atelier Osanna Visconti」にて行われ、伝統と革新が融合した空間が創出された。

吉岡徳仁はグランドセイコーとのコラボレーションにより、インスタレーション「Frozen」を発表した。この作品は、ミラノ・ブレラ地区の歴史的建造物パラッツォ・ランドリアーニ(Palazzo Landriani)の中庭に設置され、自然の要素と時間の流れをテーマにした詩的な空間を創出した。「Frozen」の中心には、「Aqua Chair」と名付けられた氷の椅子が7脚配置された。

透明度の高い氷は、光の屈折と透過を最大限に活かすよう設計されており、時間とともに風や太陽、雨の影響を受けて徐々に溶けていく様子が、自然の摂理と儚さを象徴している。このように、日本からの出展は単なるプロダクトの提示ではなく、「素材」「地域」「精神性」といった日本独自の美学を国際的言語に翻訳する挑戦となっていた。

吉岡徳仁とグランドセイコーとのコラボレーションによるインスタレーション「Frozen」より

時代の文脈と対峙する2025年のサローネ・デザインウィーク

2025年のサローネは、地政学的不安定、国際的な通商障壁の強化、気候変動など、世界が抱える構造的課題を背景に開催された。こうした中、出展することそのものが政治的・倫理的な選択となりつつある。

こうした情勢の中、ミラノサローネへの出展は単なる商業的プロモーションではなく、政治や経済の境界線を超えて、共通の地球的課題にどう向き合うかという倫理的選択でもある。特に環境問題に対する感度は高く、再生可能素材、バイオベースの製造技術、カーボンニュートラルな展示運営など、多くの出展者が環境負荷に対する具体的解決策を提示していた。

また、国際的な緊張感が高まる今だからこそ、「言語を超えて共感しうる造形」「文化的アイデンティティを尊重し合う関係性のデザイン」が、平和構築の基盤として重要視されるようになっている。柳幸典の展覧会はまさにこのような時代への批評的応答として位置づけられ、アートとデザインの境界を横断する象徴的な展示となった。

デザインはもはや経済価値の創出だけではなく、社会的対話の触媒であり、倫理的実践でもある。空間に埋め込まれた歴史や記憶をどう継承・再構成するかは、デザインの役割として一層重要となっている。

ミラノの都市ブランディング:世界のデザインハブへ

ミラノは、都市自体を「創造と展示の場」として機能させることで、経済成長と文化的価値を同時に高めてきた。2025年の来場者数は約37万人、海外比率は50%以上にのぼる。期間中の経済効果は推定で275億ユーロ(約4兆円)に達し、ホテルや飲食業、輸送、広報・広告産業など多領域にわたる波及効果を生んでいる。

ミラノサローネがここまでの国際的影響力を確立してきた背景には、単に出展者の数や規模に依存しない、都市としての長期的かつ戦略的なブランディングがある。ファッション、建築、工芸、美術、工業デザインといった異なるクリエイティブ領域を横断するハブとして、ミラノは数十年にわたり一貫して「生活文化の先進都市」というイメージを育ててきた。

その鍵となっているのが、「都市そのものを展示空間とする」という手法である。フォーリサローネの各会場におけるキュレーション、歴史的建築物と現代作品の対話、街全体の回遊性を促す導線設計は、都市体験をブランディング資産に転化するミラノならではの戦略である。

2025年は、ミラノ市が公式に「Design Diplomacy(デザイン外交)」というコンセプトを打ち出し、アジア・中東・アフリカからの新興デザイナー支援や、気候変動に取り組む都市連携ネットワークの形成を表明した。経済、政治、環境という文脈がデザインに接続される中、ミラノは単なる流行の発信地ではなく、文化的な意思を持った「交渉と対話の場」としての機能を強化している。

これは、特定の国家や経済圏の論理に回収されない「文化としてのデザイン」のグローバル基盤を築こうとするミラノの明確な意思である。そしてこの姿勢は、世界各国の出展者にとっても、「ミラノで展示すること」の意味を再定義する要素となっている。

この構造の中核を成すのが、イタリア発のデザインブランドである。カッシーナ、モルテーニ、ポルトローナ・フラウといった高級家具ブランドは、クラフツマンシップと現代性の統合によって国際市場でのプレゼンスを確立してきた。さらに、モルテーニが展開するスマート家具のように、IoTやエネルギー管理技術と統合された製品群は、デザインの未来を先取りするものとして注目されている。

若手デザイナー支援も戦略的に位置付けられている。ロー・フィエラミラノで同時開催される35歳以下の若手デザイナーの登竜門・「サローネサテリテ(SaloneSatellite)」には世界各国から100以上のスタジオが参加し、才能の発掘と国際展開の起点として機能している。ミラノは今や「プロダクトの都市」ではなく、「哲学と文化を発信する都市」としての立場を強化しているのである。

人間中心と接続性の先にあるデザインの未来

ミラノサローネ・デザインウィーク2025は、「人間中心のデザイン」をテーマに据えながらも、その概念を単純に賛美するのではなく、むしろ批評的に捉え直す場として機能していた。現代社会が直面する課題――環境危機、資源の枯渇、テクノロジーと倫理の境界、そして多様な生命との共生――は、人間を中心とする世界観そのものに問いを突きつけている。

その中で多くの出展者が示していたのは、「人間のため」ではなく「人間も含めた関係性のため」のデザインという視座である。それぞれのテーマは、いずれも現代社会におけるデザインの新たな責任と可能性を示している。すなわち、デザインは人間の快適性のためだけではなく、人間と非人間の間にある見えない網の目を発見・再編成し、未来への架け橋となるものである。

この都市は、デザインを通してグローバルな文化、政治、経済、そして倫理を交錯させる場であり続けている。だからこそ、ミラノに集まることの意味は、時代が困難であるほどに深く、強くなる。そしてそこには、今まさに「人間中心のその先」を構想し始めた、デザインの未来への確かな兆しがある。